Скачано 7519 раз

Скачать книгу в формате e-Book(fb2)

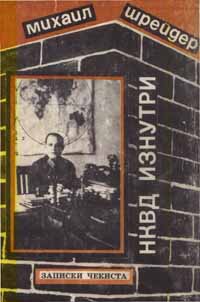

Михаил Шрейдер

НКВД изнутри. Записки чекиста

Введение

Автор воспоминаний — М. П. Шрейдер — проработал в системе ВЧК-ОГПУ-НКВД около двадцати лет: начиная с гражданской войны и по 1938 год включительно. Занимал различные должности в центральном аппарате ОГПУ-НКВД, служил в некоторых областных управлениях, а в 1938 году был назначен на пост замминистра НКВД Казахской ССР. В том же году был арестован по прямому приказу Ежова.

По своему служебному положению в течение многих лет автор был связан с огромным количеством людей, чья деятельность непосредственно влияла на жизнь страны в целом. Подробно описывая свою жизнь, автор дает читателю редчайшую возможность увидеть изнутри сталинскую карательную машину глазами человека, который сам был составной частью этой машины и просматривал ее снизу доверху: в буквальном смысле — от расстрельных подвалов до кабинета Берии. Перемещаясь вслед за автором внутри репрессивной системы, читатель имеет возможность увидеть работу «органов» не просто в какой-то отдельно взятый период, а в исторической динамике многих предвоенных лет. Конкретно это означает, что можно пронаблюдать, как карательная машина программировалась, отлаживалась, совершенствовалась, как испытывалась на «пробных» запусках, прежде чем была запущена на полные обороты, как вытесняла изнутри и подменяла собой советские, партийные и хозяйственные структуры, забирая в свои руки все функции государственного контроля и управления, и, наконец, как, став абсолютно замкнутой и фактически неподконтрольной — «государством в государстве»,— стала работать сама на себя и пошла вразнос...

Во всем вышесказанном нет преувеличений.

Перед нами — уникальное свидетельство, единственное в своем роде. Уникальное еще и потому, что подобной «утечки» информации не должно было быть: свидетелей такого ранга — «своих» — система уничтожала с особой тщательностью. Людей, которые подобно М.П.Шрейдеру занимали достаточно высокие должности в центральном аппарате НКВД и в областях (на уровне начальников областных управлений и их заместителей), обычно без суда расстреливали в подвалах тех тюрем, где проводили следствие. Автор уцелел благодаря невероятному стечению обстоятельств.

Много лет назад на Западе вышло несколько книг, написанных бывшими чекистами-перебежчиками. Но в те времена свидетельства подобного рода не могли иметь существенного резонанса: германский фашизм, намного более открытый во всех своих проявлениях, в предвоенные годы приковывал к себе куда больше внимания, чем тайно истязаемый советский народ. Да и не было в рассказах беглецов той профессиональной полноты сведений, которой обладал М. П. Шнейдер, брошенный в жернова сталинско-ежовской мельницы.

Сегодняшний читатель вооружен уже некоторой исторической полнотой взгляда на тридцатые годы. Сегодня свидетельство М. П. Шнейдера помогает понять не только особенности сталинской карательной машины, но и в целом структурную природу тоталитаризма, когда сами понятия «государство» и «репрессивная система» по сути становятся идентичными. Достаточно сказать, что после появления Ежова в руководстве НКВД ни один секретарь обкома, ни один председатель облисполкома, ни один руководитель республиканского масштаба не назначался на должность без предварительного согласия начальника областного (или республиканского) управления НКВД (что, само собой разумеется, отнюдь не гарантировало личную безопасность руководителю от тех же репрессивных органов).

Вдумчивый читатель, безусловно, обратит внимание на тот факт, что количество «врагов народа» уже в 1936 году заранее планировалось в центре, после чего программа по «разоблачению» разверстывалась на республики, края и области и становилась обязательной для исполнения. Существовали (при Ежове) заранее установленные лимиты на расстрелы без суда и следствия. Это означало, что начальник областного управления НКВД по своему усмотрению имел право расстреливать без суда сотни людей. «Перевыполнение» активно поощрялось (денежные премии, ордена, повышения по службе). То, что в глазах невинного человека представало как чистый абсурд (а это во многих арестованных вселяло надежду на то, что абсурд быстро выявится и невиновный будет освобожден), то внутри карательной машины оборачивалось логически завершенной и хорошо продуманной системой стимулов и поощрений. В результате все стимулы сводились к одному: уничтожение ради уничтожения... Наверняка запомнит читатель и тот факт, что газовые машины-душегубки, о которых в нашей послевоенной литературе писалось как об одном из самых бесчеловечных изобретений фашизма, применялись отечественными палачами (в том же Иванове, например) задолго до войны с гитлеровцами.

Не будем, однако, опережать события. Заметим только, что автор был человеком своего времени. Как и миллионы его сверстников, чье мировоззрение сформировалось в годы революционной молодости, он не в состоянии был понять всю утопичность и историческую бесперспективность большевистских идей и все, что видел и о чем писал, воспринимал как искажение этих идей. Подсознательно он стоял на позициях «революционного правосознания», мерилом которого — в отсутствие элементарной правовой базы в государстве — считал «честный профессионализм». Другими словами, он не признавал «липовых» дел и людей, которые на его глазах фабриковали такие дела. Он не занимается «врагами народа» и не «гонит липу». Он занимается своим прямым делом: борьбой с уголовной преступностью, которая в годы массовых репрессий росла как на дрожжах. Но милиция, являвшаяся в те годы составной частью Министерства госбезопасности, самостоятельной роли не играла. Автор из моральных и профессиональных соображений на своем должностном уровне запрещал своим подчиненным заниматься несвойственным им делом, и это противоречило той программе, но которой уже работала карательная машина.

И Островский рассказал, что накануне из ленинградского управления погранохраны, возглавляемого Ф.Т.Фоминым (автором вышедших в 60-е годы «Записок старого чекиста»), сотрудники отделения по борьбе с контрабандой Ю. и Ф. привезли Буланову какие-то посылки с контрабандными вещами для высшего начальства и Буланов тут же повесил им на грудь знаки «Почетный чекист».

— Ты вот меня ругаешь, что я боюсь Буланова, — продолжал Островский. — Я прекрасно знаю, что он — ничтожество, но мне приходится приспосабливаться к его настроениям, ведь он теперь все равно что сам Ягода и может наградить или угробить любого из нас. Такая вот сейчас обстановка.

Следует отметить, что Ю. был хорошим оперативником и, возможно, заслуживал награждения, но то, что оно произошло в такой ситуации, было глубоко оскорбительным для любого порядочного чекиста.

Надо сказать, что еще с конца двадцатых годов многие руководящие работники ОГПУ, соратники и ученики Дзержинского, осуждали линию поведения Ягоды, выражавшуюся не только в поощрениях и задариваниях подхалимов и подпевал, но, главное, в тенденции «сверхусиленной бдительности», а в отдельных случаях — прямого раздувания «липовых» дел.

Году в 1931-м или 1932-м заместитель председателя ОГПУ Мессинг*1, начальник административного отдела Воронцов*2, начальник особого отдела Ольский*3, полпред ОГПУ по Московской области Бельский*4, начальник секретно-оперативного управления Евдокимов*5 и кто-то еще подали заявление в ЦК ВКП(б) с жалобой на Ягоду, ориентирующего периферийные органы на создание «раздутых» дел (насколько я слышал, речь шла об Украине, Ростове-на-Дону, Северном Кавказе и Закавказье), где были арестованы значительные группы бывших офицеров и прочих контрреволюционно настроенных элементов без достаточных оснований и конкретных обвинений. Вместо тщательной проверки материалов обвинения Ягода поспешил доложить в ЦК о раскрытии «заговоров» и т.п.

_____

*1. Мессинг С. А. — один из ветеранов ВЧК-ОГПУ, с 1932 года — на ответственной работе в Наркомате внешней торговли СССР, в момент ареста — председатель Советско-Монгольско-Тувинской торговой палаты. Расстрелян или умер в заключении после 1937 года.

*2. По всей вероятности, имеется в виду начальник Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ И.А. Воронцов, занимавший эту должность до 1932 года. На момент ареста — главный инспектор Наркомата пищевой промышленности СССР. Расстрелян в 1937 году.

*3. Ольский Я.К. — с 1932 года работал начальником управления ресторанов, кафе и столовых Наркомата пищевой промышленности СССР. Расстрелян в 1938 году.

*4. Вельский (Левин) Л.Н. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, зам.наркома внутренних дел СССР, начальник Гладкого управления Рабоче-Крестьянской милиции, затем зам.наркома путей сообщения СССР. Расстрелян или умер в заключении около 1939 года.

*5. Евдокимов Е. Г. — с 1932 по 1937 гг. первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП(б), затем заместитель наркома водного транспорта СССР. Расстрелян в 1940-м или 1941 году.

Заявление группы руководящих работников ОГПУ слушалось на заседании Политбюро, и, как мне потом рассказывал Л.Н. Бельский, Сталин, выслушав его, сказал примерно следующее: «Мы никому не позволим позорить наши органы и клеветать на них. Люди, подписавшие это заявление, — склочники, и их пребывание в ОГПУ может принести только вред, так как они не смогут вести должной борьбы с вредителями». Поздно ночью в тот же день Вельский и другие жалобщики получили пакеты с выписками из решения Политбюро об их откомандировании из ОГПУ в другие наркоматы. Вельский, Ольский и Воронцов были направлены на работу в Наркомпищепром. Мессинг, по словам его жены, чуть ли не год оставался без назначения.

Один Евдокимов, кажется, остался в органах. Надо иметь в виду, что он был единственным работником ОГПУ, награжденным четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, и, несмотря на ягодинские интриги, его авторитет как героя гражданской войны был очень велик*3. Кроме того, его поддерживали Ворошилов, Микоян и ряд других членов ЦК.

_____

*3. В годы гражданской войны Е. Г. Евдокимов был награжден двумя орденами Красного Знамени, два других получены им в 20 —30-е годы.

Года полтора спустя в одном из своих выступлений «нарком изобилия», как называли тогда Микояна, особо отметил отличную работу чекистов на пищепромовском поприще, после чего Вельский был возвращен на работу в органы на пост начальника Главного управления милиции и заместителя наркома внутренних дел СССР.

Групповая жалоба на Ягоду принесла все же некоторую пользу: с целью укрепления органов ОГПУ и усиления партийного контроля на должность первого заместителя Менжинского был выдвинут старый большевик Акулов*1 с группой партработников, в числе которых был, в частности, Булатов*2, назначенный начальником отдела кадров ОГПУ.

_____

*1. Акулов И. А. — впоследствии занимал пост прокурора СССР, а за тем, до ареста в 1937 году, — секретаря ЦИК СССР. Расстрелян в 1938 году.

*2. Булатов Д. А. — к моменту ареста первый секретарь Омского обкома партии. Расстрелян в 1941 году.

На некоторое время Ягода был отодвинут на второй план, и Акулову удалось в короткий промежуток времени повысить роль партийных организаций в органах, в частности, им были организованы Курсы высшего руководящего состава ОГПУ (КВРС), и вообще он всячески популяризировал идею Дзержинского о том, что только настоящий коммунист может быть хорошим чекистом.

Однако чувствовалось, что Ягода, претендовавший на роль первого зампреда (а фактически, если учитывать тяжелую болезнь Менжинского, и на роль председателя ОГПУ), был крайне недоволен назначением Акулова, и вокруг последнего вскоре начались закулисные интриги. Мы, конечно, не знали всех подробностей, но явно ощущали эту скрытую борьбу между ягодинцами и группой большевика-ленинца Акулова; борьбу, из которой Ягода в конце концов вышел победителем.

Характерной для различия позиций, занимаемых Ягодой и Акуловым, была оценка вскрытого мною летом 1932 года дела о массовом хищении спирта на Казанском пороховом заводе (я был тогда начальником экономического отдела ГПУ Татарии). По делу проходило 39 работников ГПУ Татарии. Акулов, поддерживаемый Менжинским, настаивал, чтобы всех участников хищений и взяточников, состоявших на службе в органах, судили по всей строгости на общих основаниях. Ягода же считал, что это будет позором для органов, а потому всех этих преступников надо тихо, без шума снять с работ и отправить служить куда-нибудь на периферию, в частности в лагеря. Так же разошлись мнения Менжинского и Акулова, с одной стороны, и Ягоды, с другой, по вопросу об отдаче под суд начальника ГПУ Татарии Кандыбина*1, который хотя и не участвовал в хищениях, но пьянствовал вместе со своими подчиненными и обязан был знать, откуда они достают спирт. Я не говорю уже о том, что известны были факты принуждения Кандыбиным к сожительству жен сотрудников ОГПУ и жены одного из подследственных. Несмотря на то, что Менжинский и Акулов настаивали на привлечении Кандыбина к суду, Ягода, пользуясь поддержкой Кагановича, работавшего некогда с Кандыбиным, отстоял последнего.

Когда же речь заходила о тех, кто по разным причинам отрицательно относился к Ягоде, то они, как правило, под разными предлогами убирались из органов. Так, например, бывший начальник иностранного отдела ОГПУ Трилиссер, переведенный на должность одного из зампредов ОГПУ, был «выдвинут» секретарем Коминтерна, где работал под фамилией Москвин (в 1937 году он был арестован и расстрелян по провокационному делу).

_____

*1. Правильное название этой должности в те годы — полномочный представитель ОГПУ. Д. Я. Кандыбин был уволен из системы ОГПУ и впоследствии прославился как одни из самых свирепых судей, вынесших огромное количество смертных приговоров. Репрессирован не был ни в годы массовых репрессий, ни после смерти Сталина.

Не сработался с Ягодой, как я уже говорил, и Е. Г. Евдокимов, в результате переведенный на должность первого секретаря Азово-Черноморского крайкома ВКП(б). Впоследствии, когда наркомом внутренних дел и одновременно наркомом водного транспорта стал Ежов, Евдокимов был вызван в Москву и назначен его заместителем по Наркомводу, но вскоре был арестован и расстрелян.

Замечу, однако, что в прошлом, когда Евдокимов был полпредом ОГПУ по Северному Кавказу, он проявил неразборчивость в кадровых вопросах, в результате чего под его началом оказались те, кто в последующие годы принимал участие в уничтожении лучших чекистских и партийных кадров. Я имею в виду Фриновского, ставшего первым заместителем Ежова; бывшего офицера царской армии подлеца Джурит-Николаева*1, возглавлявшего при Ежове один из отделов, наиболее активно проводивших следствие по «новым методам»; зверствовавшего в Новосибирске в 1937 — 38 годах начальника УНКВД Горбача*2 и ряд других. Не исключено, что Евдокимов в конце концов стал жертвой своих бывших подчиненных.

_____

*1. Правильно — Никалаев-Журид Н. Г. — комиссар госбезопасности 3-го ранга, начальник следственного, а затем контрразведывательного отдела ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1940 году.

*2. Горбач Е. Ф. — старший майор госбезопасности, начальник УНКВД по Дальневосточному краю. Расстрелян в 1939 году.

Не продержался долго в Москве и бывший председатель ГПУ Украины Балицкий*1, назначенный было одним из заместителей председателя ОГПУ. «Не сработавшись» с Ягодой, он вскоре уехал, кажется, снова на Украину.

_____

*1. Балицкий В. А. — комиссар госбезопасности 1-го ранга, нарком внутренних дел УССР, на момент ареста — начальник УНКВД по Дальневосточному краю. Расстрелян в 1938 году.

Между прочим, Балицкий привез в Москву целую группу украинских чекистов, в том числе Леплевского*1, Федю Александровича, Письменного, Ушакова, Люшкова*2, Когана*3 и ряд других. Двое последних стали ежовскими выдвиженцами.

_____

*1. Леплевский И. М. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, зам. нар кома внутренних дел УССР. Расстрелян в 1938 году.

*2. Люшков Г. С. — комиссар госбезопасности 3-го ранга, начальник УНКВД по Дальневосточному краю. В 1938 году бежал в Японию.

*3. Коган Л. В. — майор госбезопасности, пом.начальника секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1938 году.

С начала тридцатых годов популярность Ягоды все более и более возрастала. Поскольку под его руководством проводилось строительство Беломорканала и осуществлялся ряд других важных строек, он был постоянным докладчиком Сталина по этим вопросам, что, по-видимому, способствовало все более близким их взаимоотношениям, причем Ягода постоянно изыскивал поводы для докладов о «головокружительных успехах» органов.

Конечно, Ягода, как я уже говорил, обладал большими организаторскими способностями, но основой достижений в области строительства было все же то обстоятельство, что с начала тридцатых годов ОГПУ располагало самыми, может быть, сильными кадрами инженерно-технических работников (из числа заключенных, разумеется). В среде чекистов из уст в уста передавался такой эпизод. Как-то на заседании ЦК Сталин упрекнул Орджоникидзе в том, что у него плохо идут дела на некоторых важных стройках, поставив в пример положение на стройках, осуществлявшихся силами заключенных. «Пусть Ягода отдаст мне тех замечательных инженеров, которые руководят строительством объектов, подведомственных ОГПУ, — сказал якобы Серго, — тогда мои стройки будут не хуже, а лучше, чем у него». Лично мне об этом рассказывал бывший начальник экономического управления ОГПУ Миронов, причем мне казалось, что он при этом больше сочувствует Орджоникидзе.

Мне, кстати сказать, и раньше было известно отрицательное отношение Миронова (а также Прокофьева*1, Агранова и ряда других руководящих работников ОГПУ) к Ягоде, но постепенно, особенно после потерпевшей крах попытки групповой жалобы на него Сталину, все они убедились, что борьба бесполезна и что Ягода действует не по своему усмотрению, а выполняет волю Сталина, которого уже тогда почти все боготворили.

_____

*1. Прокофьев Г. Е. — комиссар госбезопасности 1-го ранга, зам. нар кома внутренних дел СССР, к моменту ареста — первый зам. наркома связи СССР. Расстрелян или умер в заключении в 1937 году.

Ослепленные расцветающим культом личности Сталина, многие работники органов начинали терять ориентировку и не могли различить, где кончалась ленинская линия и начиналось нечто совершенно ей чуждое. Постепенно большинство из них попали под влияние Ягоды и стали послушным орудием в его руках, выполняя задания, все более и более отклоняющиеся от линии Ленина — Дзержинского.

В 1934 году Сталин в сопровождении Ягоды выезжал на открытие Беломорканала, после чего в газетах появились хвалебные статьи об организаторских способностях Ягоды и фотография Сталина и Ягоды, где они были изображены чуть ли не в обнимку. Видя все это, чекисты понимали, что, хотя председателем ОГПУ числится Менжинский, фактически же вся власть сосредоточена в руках Ягоды.

Теперь о знакомстве с одним из первых «липачей» — Успенским*1, который, как я слышал, был когда-то в Туле рядовым милиционером, но благодаря поддержке тогдашнего председателя Тульской губчека Матсона буквально в течение нескольких лет сделал невероятную карьеру, про двигаясь на все более и более высокие оперативные должности.

_____

*1. Успенский А. И. — комиссар госбезопасности 3-го ранга, нарком внутренних дел УССР. Расстрелян в 1938 году.

Впервые я увидел Успенского в 1928 году, когда он, будучи начальником экономического управления ГПУ Урала, приезжал в Москву для проведения совместно с работниками центра следствия по делу английских фирм «Лена-Голдфилдс» и «Метро-Виккерс», имевших концессии на золотых приисках в Бодайбо.

Следствием было установлено, что ряд англичан и некоторая часть советских специалистов, работавших до революции у владельцев прииска, варварски вели разработки, пытаясь поскорее вывести прииск из строя. Кроме того, они развернули огромную сеть шпионажа по Сибири, Уралу, а также в городах Европейской части СССР, включая Москву. По этому делу было много арестованных. Часть из них — в основном, английские подданные — были привезены в Москву, где заканчивалось следствие, а затем состоялся открытый суд в Колонном зале Дома союзов. Другая часть подследственных оставалась на Урале, где все они затем были осуждены на различные сроки.

Из работников экономического управления ОГПУ в следствии по этому делу принимали участие Николай Счастливцев, Апресян*1 и Эмиль Зибрак. Все трое в то время были добросовестными и хорошими работниками.

_____

*1. Апресян Д. 3. — майор госбезопасности, нарком внутренних дел Узбекской ССР. Расстрелян в 1939 (?) году.

Незадолго до окончания следствия я был свидетелем следующего разговора, происходившего в кабинете начальника 8-го отделения экономического управления М.И.Гая*1.

_____

*1. М. И. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, начальник особого отдела ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1938 году.

Докладывая Гаю о показаниях кого-то из подследственных, Счастливцев высказал сомнения в их правдивости. Поскольку допросы проходили в Свердловске, Счастливцев высказал предположение, что показания эти даны под нажимом Успенского. При этом он приводил ряд доводов, на основании которых у него эти сомнения возникли.

— Брось трепаться, — сказал Гай. — Успенский знает, что делает, он опытный оперативник.

Но Гай махнул рукой, показывая тем самым, что разговор окончен.

Надо сказать, что тогда и я, поддавшись мнению большинства, считал Успенского хорошим оперативником. Настоящую же цену ему я узнал только тогда, когда в 1933 году был назначен начальником 6-го отделения экономического управления ОГПУ по Московской области. Успенский возглавлял тогда ЭКУ и по должности был заместителем полпреда ОГПУ по Московской области Реденса*1.

_____

*1. Реденс С. Ф. — комиссар госбезопасности 1-го ранга, нарком внут ренних дел Казахской ССР. Расстрелян в 1940 году.

Успенский подбирал к себе в аппарат людей, не брезговавших очковтирательством и тяготевших к тому, что мы тогда называли липачеством, — таких, как, например, Рафаил Люстингурт*1 и алкоголик и рвач Сергей Иванович Лебедев*2.

_____

*1. Люстингурт Р. А. — майор госбезопасности, зам. начальника УНКВД по Горьковской области. В 1938 году назначен начальником Верхневолжского грузового речного пароходства, но вскоре арестован. Расстрелян в 1939 году.

*2. Лебедев С.И. — майор госбезопасности, начальник УНКВД по Тульской области, расстрелян в 1938 году.

Трения с Успенским у нас начались почти сразу же. Дело в том, что я, составляя по своим объектам записки-отчеты для ОГПУ и МГК партии, носил их на подпись к Люстингурту или Успенскому. Оба они почти каждую мою докладную пытались отредактировать, внося в нее липовые сенсации, против чего я категорически возражал.

Однажды на Метрострое была вскрыта группа обычных расхитителей-жуликов. Успенский и Люстингурт стали настаивать на том, чтобы придать делу политическую окраску и квалифицировать содеянное как вредительство и шпионаж. Я отказался составлять такой документ. У нас произошла крупная ссора. Оба они кричали на меня и требовали, чтобы я подчинился. Я пригрозил, что поставлю в известность об их нажиме на меня начальника ЭКУ ОГПУ Миронова и зампреда ОГПУ Прокофьева. Эта угроза подействовала, но их отношение ко мне после этого эпизода стало резко ухудшаться. Люстингурт на каждом совещании нет-нет да и задевал меня, ставя мне в вину недостаточное рвение в выявлении вредительских элементов на моих объектах. Я, конечно, огрызался, и наши отношения все более обострялись.

Однажды вскоре после получения мною благодарности за руководство работами по замене торцовой мостовой на Дорогомиловском мосту (работы были проведены за сутки) я зашел в кабинет Люстингурта с очередным докладом и застал там начальника первого отделения Каштана, который докладывал о каком-то «страшно вредительском» деле, раскрытом им и Штыковым в системе Мосэнерго. Слушая эту «сказку», я не выдержал и бросил реплику: «Липа чистой воды!»

— Я тебе покажу липу! — взорвался Люстингурт и что есть силы ударил по столу кулаком. — Сам благодарности получаешь, а нам палки в колеса вставляешь! Люди работают, борются с контрреволюцией, а ты позоришь наш аппарат, покрывая вредителей на своих объектах, да еще стучишь Миронову, что мы якобы линуем!

Началось перебранкой со взаимными оскорблениями, а кончилось тем, что Люстингурт истерически завизжал: «Вон из моего кабинета!» — и нецензурно выругался.

Не помня себя от возмущения и обиды, я выхватил револьвер и выстрелил в искаженную бешенством физиономию Люстингурта. Пуля врезалась в стенку в нескольких сантиметрах от его головы. Я бросил револьвер на пол, меня схватили за руки и вывели в секретариат, где я в изнеможении плюхнулся на стул.

Вопреки моим ожиданиям Люстингурт побоялся подать рапорт о случившемся, ведь тогда обязательно была бы создана комиссия для проверки высказанного мною предположения о липовом деле, из-за которого разгорелся сыр-бор, и разоблачение фальсификации могло закончиться для Люстингурта катастрофой. Ведь это происходило в 1933 году, тенденции к липачеству только-только начали проявляться. Жив еще был Менжинский, и, кроме ягодинской группировки, в органах было много чекистов школы Дзержинского.

Реденс, очень не любивший Люстингурта, встал на мою сторону, и в результате вместо ожидаемого мною суда и ссылки я был отправлен в санаторий, а затем переведен (одновременно с группой других чекистов) на должность помощника начальника Московского уголовного розыска (МУР), возглавляемого Л.Д. Вулем*1, который до этого несколько раз безуспешно уговаривал меня перейти на работу в милицию.

_____

*1. Вуль Л.Д. — директор милиции, начальник Управления милиции по Москве и Московской области. Расстрелян в 1937 году.

Если бы не выстрел в Люстингурта, неизвестно, как сложилась бы дальнейшая моя судьба. Останься я в ОПТУ, может быть, и меня, как и многих моих товарищей, в прошлом — хороших людей и честных коммунистов, засосала бы страшная волна шпиономании, а впоследствии, может быть, и я постепенно мог бы сделаться участником фальсификаций, которые начались с малого, а закончились чудовищными по своей жестокости и бессмысленности злодеяниями...

Не знаю точно, когда именно, но уже в 1933 году, когда я еще работал в Москве, стало практиковаться проведение особо важных совещаний руководящих работников ОГПУ (а с 1934 года — НКВД) в Кремле под личным руководством Сталина, который тем самым подчеркивал свою личную роль в руководстве органами. Всем руководящим работникам органов Ягодой и его ближайшим окружением постоянно внушалось, что органами ОГПУ-НКВД лично руководит великий вождь и учитель Сталин. Постепенно руководящие работники НКВД стали все более пренебрежительно относиться к местным партийным и советским организациям на местах, считая себя выше их. Конечно, все это произошло не сразу, процесс этот занял несколько лет и завершился в середине 1937 года, когда начальники управлений НКВД на местах не только перестали считаться с мнением крайкомов, обкомов и горкомов партии, но и открыто диктовали им свою волю.

После каждого совещания руководящих работников ОГПУ-НКВД в Кремле устраивались так называемые «приемы» с шикарным обедом или ужином. Организация банкетов всегда поручалась Иосифу Марковичу Островскому, как начальнику административно-организационного управления ОГПУ-НКВД, в ведении которого находились санитарный отдел со всеми больницами, санаториями и домами отдыха, хозяйственный отдел с совхозами, жилым фондом и мастерскими, финансовый отдел, строительный отдел, который ведал строительством гостиницы «Москва», дома Совнаркома, нового здания ОГПУ, стадиона, водной станции и проч. и проч. Если же иметь в виду, что в ведении Островского находились также все подмосковные и курортные дачи (их строительство, оборудование и распределение среди членов Политбюро и руководящего состава ОГПУ), можно понять, какими неограниченными возможностями он располагал и почему даже равные ему по положению начальники управлений ОГПУ заискивали перед ним, а нижестоящие — прямо-таки трепетали.

Мы с женой были частыми гостями на подмосковных дачах Островского. Он больше всего ценил во мне отсутствие священного трепета перед начальством и безбоязненное высказывание правды в глаза, чего самому Островскому явно не хватало. Он был беспредельно предан партии и был послушным орудием в руках Ягоды, не говоря уже о Сталине, которого боготворил.

У Сталина, как известно, была манера на банкетах поднимать тост за здоровье того или иного присутствующего, которого он по тем или иным причинам хотел как-то отметить, чем и завоевать еще большую преданность. Как-то удостоился такой чести и Островский, по словам которого, Сталин однажды произнес на одном из банкетов примерно следующее: «Товарищи! По легенде самым справедливым и безгрешным человеком на земле был Иисус Христос. И представьте — даже на этого самого справедливого человека многие жаловались. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поступает много жалоб на присутствующего здесь товарища Островского. Предлагаю выпить за здоровье этого замечательного организатора и хозяйственника, который своим самоотверженным трудом обеспечивает всем необходимым не только начсостав ОГПУ, но и нас, грешных, работников Центрального Комитета!»

Много раз пересказывая эти слова, Островский просто захлебывался от восторга. Тогда же, кстати, он рассказал мне еще об одном эпизоде на банкете в Кремле.

Среди приглашенных был старый чекист Василий Абрамович Каруцкий. Каруцкий любил выпить и с годами все более увлекался этим занятием. Естественно, на банкете, где было много спиртного, он был изрядно «на взводе».

— Ну что, Каруцкий, опять нахлестался? — с усмешкой спросил, подходя к нему, Каганович.

— А ты меня поил, что ли? — грубо оборвал его Каруцкий.

Каганович, уже в те годы привыкший ко всеобщему преклонению, был поражен резким ответом, растерялся и отошел. Тогда Островский стал укорять Каруцкого за нетактичное поведение.

— Идите вы все к чертовой матери, жополизы! — огрызнулся Каруцкий. — Он еще будет считать, сколько я выпил!

Надо полагать, что Василию Каруцкому уже в те годы претили все эти излишества, подхалимаж и расцветающий махровым цветом культ личности Сталина (летом 1938 года Каруцкий застрелился, оставив письмо протеста).

В 1937 году Островский был арестован и впоследствии расстрелян. Ни минуты не сомневаюсь в том, что никаким врагом он не был — безгранично преданный партии и лично Сталину, он в любой момент пожертвовал бы жизнью за них. Его расстреляли как ставленника Ягоды, а также за слишком большую осведомленность о личной и интимной жизни Сталина, которая ни в коей мере не соответствовала представлениям народа о его пресловутой скромности. Островский, например, прекрасно знал о роли Паукера и Корнеева в части обеспечения Сталина слабым полом. Следует только поражаться тому, как все мы, старые чекисты, в той или иной мере осведомленные обо всем, что тогда происходило, продолжали боготворить Сталина и считали, что все происходящее — в порядке вещей и не более как дело житейское (естественно, что вскоре Паукер и Корнеев также были расстреляны).

Позднее я слышал от кого-то из старых чекистов, что Островский, находясь в одной из камер Лефортовской тюрьмы, с грустной иронией говорил: «Вот уж никогда не думал, что буду сидеть в тюрьме, строительством которой сам руководил». А затем, похлопывая могучие стены рукой, с удовлетворением добавлял: «А тюрьма все же построена очень хорошо, ничего не скажешь».

В мае 1934 года скончался Вячеслав Рудольфович Менжинский. После его смерти в течение некоторого времени среди чекистов ходили упорные слухи, что председателем ОГПУ будет назначен Анастас Иванович Микоян.

Дело в том, что многие чекисты школы Дзержинского недолюбливали Ягоду, и, естественно, им очень хотелось, чтобы над Ягодой был поставлен контроль. К Микояну же старые чекисты относились с большим уважением. Когда Анастас Иванович был еще молодым наркомом пищевой промышленности, он часто выступал в нашем клубе с блещущими юмором докладами о международном положении и на разные другие темы. Его темпераментная и остроумная речь постоянно прерывалась аплодисментами и взрывами хохота. Микоян был у чекистов любимым оратором и пользовался большой популярностью.

Не знаю, обсуждался ли вопрос о назначении на пост председателя ОГПУ Микояна или это был только слух, порожденный нашим большим желанием, но наши надежды не оправдались и полновластным хозяином ОГПУ стал Ягода.

Как я уже упоминал, Ягода по натуре был чрезвычайно грубым человеком. После смерти Менжинского, уже ничем и никем не связанный, он совершенно распоясался, и если ранее позволял себе грубый и развязный тон в узком кругу ближайших подчиненных, то теперь начал нецензурно выражаться и на больших официальных совещаниях.

Важнейшим политическим событием в 1934 году стало убийство С.М.Кирова. Я тяжело переживал эту утрату. Ведь я лично знал С.М.Кирова с 1921 года, когда он напутствовал группу чекистов (в том числе и меня), направляемых на освобождение Грузии. В 1930 — 31 годах, работая в Ленинграде начальником специальной валютной группы, я также несколько раз встречался с Сергеем Мироновичем, докладывал ему о ходе валютных операций в Ленинграде и области. Затем, назначенный начальником ГПУ Хибиногорска, в сентябре 1931 года выслушивал напутствие Сергея Мироновича, придававшего огромное значение промышленному будущему Хибин и всего Кольского полуострова.

Последний раз я слышал Кирова в Москве на XVII съезде партии, где мне, как помощнику начальника МУРа, довелось быть по гостевому билету. Киров выступал с пламенной речью, включавшей знаменательные слова: «Жить, хочется жить!» И вот как обухом по голове — убийство и официальное сообщение в печати о том, что это дело рук троцкистов-террористов.

Все мы тогда настолько слепо верили Сталину, и так велика была сила пропаганды, радио и печати, систематически трубившей о злодеяниях троцкистов-террористов, что у подавляющего большинства коммунистов, и у меня в том числе, не зародилось ни тени сомнения в том, что Кирова убили троцкисты.

В одном только я был твердо уверен. В том, что начальник Ленинградского УНКВД Филипп Демьянович Медведь, безгранично любивший Сергея Мироновича, не мог иметь никакого отношения к этому подлому злодеянию. (Ф. Д. Медведя я знал с июля 1920 года. Он был в Вильно полномочным представителем ВЧК по Западному фронту, а я был зачислен к нему комиссаром для особых поручений.) Уроженец Белоруссии, Филипп Демьянович долгое время жил в Варшаве, прекрасно владел польским языком и был близок с товарищем Дзержинским. Мне также довелось работать под руководством Медведя в Смоленске в 1922 году, недолгое время в Москве, а потом — с конца 1929 года до осени 1931 года — в Ленинграде, где я возглавлял валютную группу ЭКО Ленинградского УНКВД.

В период работы в Ленинграде я имел возможность неоднократно убедиться в огромном уважении и любви, которые Медведь питал к Кирову. Также известно, что и Киров очень любил и ценил Медведя. (Когда, воспользовавшись выездом Кирова в отпуск на курорт, Сталин и Ягода попытались перевести Медведя в другое место и назначить взамен него Евдокимова, Киров, узнав об этом, в категорической форме потребовал немедленно прекратить передачу дел и оставить Медведя в Ленинграде.)

Я глубоко убежден, что Филипп Демьянович делал все от него зависящее, чтобы ни единый волосок не упал с головы Сергея Мироновича. И если эта трагедия все же произошла, то только благодаря гнусно и умышленно созданной для этого преступления обстановке приехавшим в Ленинград и назначенным (вопреки протестам Медведя) заместителем полпреда ГПУ Запорожцем.

После убийства С.М.Кирова Запорожец был осужден на значительно более длительный срок, чем Медведь и второй его заместитель — Фомин, что дает все основания предполагать, что против него были какие-то веские улики. Ленинградские чекисты того времени рассказывали, что убийца Кирова, Николаев, за несколько дней до убийства был задержан в Смольном с оружием и доставлен в управление НКВД (по одной версии, даже не один раз). Сам факт его задержания говорит о том, что его поведение в Смольном кому-то показалось подозрительным. Тем не менее через несколько часов он был освобожден, и ему вернули оружие, из которого вскоре был убит Киров. Надо полагать, что следствием была установлена причастность к этому случаю Запорожца.

Затем более чем странной была гибель старшего по охране Кирова, которого почему-то везли в Смольный на допрос в открытой грузовой машине. С автомашиной произошла авария, во время которой шофер и сопровождающие остались живы, а погиб только начальник личной охраны Кирова.

Если о задержании Николаева с оружием в Смольном было известно только отдельным чекистам, то о гибели начальника охраны была публикация в печати. Тем не менее подавляющему большинству членов партии, как и мне лично, в то время не приходило в голову удивляться всем этим странным стечениям обстоятельств: мы бездумно принимали на веру то, что убийство Кирова — дело рук «террористов — правотроцкистов и зиновьевцев».

После убийства Кирова я прочел приказ по НКВД СССР о снятии с работы и отдаче под суд за допущенную халатность (в части организации личной охраны Кирова) начальника УНКВД Ленинградской области Ф.Д. Медведя.

Все это не укладывалось у меня в голове. Я не мог допустить мысли, чтобы такой безгранично преданный партии большевик-чекист и замечательной души человек, как Медведь, мог быть в чем-либо виновен.

Приехав в Москву из Иванова в командировку (4 — 5 января 1935 года) и узнав от кого-то из товарищей, что Филипп Демьянович находится у себя в московской квартире чуть ли не под домашним арестом и ждет решения своей судьбы, я, глубоко сочувствуя беде, свалившейся на него, позвонил ему по телефону, извинился за беспокойство и сказал, что знаю о его несчастье и хочу напомнить, что всегда любил и уважал его как своего учителя и начальника и если он в чем-либо нуждается, то может рассчитывать на меня.

Филиппа Демьяновича мой звонок, видимо, взволновал, так как он несколько раз повторил: «Спасибо, парень, большое спасибо. Мне ничего не надо, и помочь мне ничем нельзя. Но если останусь жив, твоего звонка не забуду». При этом голос его слегка дрогнул. Я с жаром стал уверять, что он не только будет жить, но что я еще надеюсь поработать под его руководством. К великому сожалению, нам никогда уже больше не пришлось ни увидеться, ни поговорить.

Вскоре Медведя судила Военная коллегия Верховного суда — в здании НКВД, чуть ли не при закрытых дверях. Медведь и Фомин были осуждены каждый на три года, а Запорожец — на 10 лет.

Не помню, кто мне рассказывал об этом суде: Стырне*1, Островский или Вельский (скорее всего, все трое), но в среде чекистов многократно цитировали фразу, сказанную Медведем: «Что я мог сделать, когда мне навязали в заместители такую сволочь, как Запорожец, и солдафона и болвана Фомина».

_____

*1. Стырне В. А. — старший майор госбезопасности. Расстрелян в 1938 году.

Оставшийся в живых и выпустивший в середине 60-х годов «Записки старого чекиста» Фомин, видимо, до самой смерти не мог простить Медведю этой жестокой, но меткой характеристики и, по рассказам, где мог, старался всячески очернить замечательного большевика-ленинца Медведя.

В ссылку на Колыму Ф. Д. Медведь уезжал с несколькими осужденными так же, как и он, на высылку работниками ГПУ-НКВД, в отдельном вагоне. На вокзале их провожала группа чекистов. На Колыме Медведь работал до 1937 года начальником одного из отделов управления лагерями.

В 1937 году Медведя привезли в Москву, якобы на пересмотр дела, и расстреляли. В начале шестидесятых годов я услышал от родственника Ф. Д. Медведя, Дмитрия Борисовича Сорокина, в семье которого Филипп Демьянович встречал грустный для него 1935 год, что, оставшись после ужина вдвоем со своим родственником, Медведь сказал: «Если останешься жив, запомни: идейный вдохновитель убийства — Сталин, а исполнители — Ягода и Запорожец». (Соответствующее письмо об этом высказывании Медведя в начале 60-х годов было направлено Д.Б.Сорокиным в ЦК партии.) Надо полагать, что Филипп Демьянович, как опытнейший чекист, имел веское основание сделать подобный, страшный по тому времени вывод. Ведь Медведь после убийства С. М. Кирова еще несколько часов оставался начальником УНКВД, имел возможность допросить начальника охраны Кирова, а также ряд других сотрудников УНКВД. Медведь видел Сталина в Ленинграде, куда тот выехал сразу после убийства Кирова, затем был у Сталина в Москве, когда тот вызвал его к себе и спросил: как следует поступить с ним? То есть с Медведем, который, дескать, не доглядел и допустил убийство Кирова. Вместо ответа Медведь показал на висевшей в кабинете карте на Колыму, как бы приговаривая себя к ссылке, и Сталина вполне устроил этот самоприговор Медведя. Филипп Демьянович слышал голос Сталина, видел выражение его глаз и, кроме того, возможно, знал многое из того, о чем мы могли только догадываться. В частности, он слышал подробный рассказ Кирова о его визите к Сталину после окончания XVII съезда партии.

Лично мне пришлось слышать об этом от старого большевика Василия Мефодьевича Верховых (члена КПСС с 1912 года) в конце 60-х годов. Верховых рассказывал, что делегатов XVII съезда неприятно поразило нововведение в части голосования: вместо обычных 2 урн почему-то было поставлено 17, причем с прикреплением к каждой из них делегатов с порядковым номером мандата (от и до). В связи с этим прикреплением к определенным урнам получалось, что при подсчете голосов можно было почти точно определить (если были голоса против), делегаты из каких городов могли их подать, так как регистрировались по прибытию на съезд и получали порядковые номера мандатов обычно целыми группами. Группа делегатов или кто-то один по их поручению ходили к Сталину выразить свое недоумение по поводу 17 урн, на что Сталин ответил, что он этим не занимается и чтобы они обратились в секретариат.

Всем старым членам партии было хорошо известно, что на XVII съезде Киров был единогласно избран тайным голосованием в члены ЦК. Сталин же прошел далеко не единогласно. Среди чекистов тогда ходили слухи, что против Сталина голосовали не 11 человек, как было объявлено официально, а гораздо больше, но сколько точно — никто не знал; называли приблизительную цифру — около 200.

Итак, на XVII съезде Киров был избран в ЦК единогласно, а против Сталина было значительное количество голосов. Следовательно, большее доверие съездом было оказано Кирову.

Естественно, что после XVII съезда Киров становился опаснейшим конкурентом для Сталина. Не следует также забывать, что Ягода и Медведь были, по существу, врагами, так как Филипп Демьянович не мог примириться с чуждыми духу Дзержинского ягодовскими авантюристическими методами работы. И Ягода прекрасно понимал, что если Генеральным секретарем партии станет Киров, ему придется уйти с поста председателя ОГПУ. Таким образом, и Сталин, и Ягода были заинтересованы в устранении Кирова.

Кроме рассказа о 17 урнах я слышал от В. М. Верховых (а в разное время об этом рассказывали и другие товарищи), что на XVII съезде группа делегатов обратилась к Сергею Мироновичу Кирову с предложением дать согласие на избрание его Генеральным секретарем. Киров категорически отверг это предложение делегатов, сказав, что «в тот момент, когда страна только что начала успокаиваться и работать в полную силу, нельзя затевать смену партруководства». Одновременно он взял на себя миссию переговорить со Сталиным и высказать ему недовольство многих делегатов и, в частности, свое о его неправильном поведении: игнорировании коллегиальности в решении важнейших вопросов вопреки ленинским принципам и т.п.

Вечером в день закрытия XVII съезда этот разговор Кирова со Сталиным как будто состоялся, но подробности не известны. Прямо от Сталина Сергей Миронович поехал на Садово-Триумфальную улицу, в квартиру Филиппа Демьяновича Медведя, где его ждала группа делегатов, поручивших ему переговорить со Сталиным и передать ему их претензии.

К сожалению, все товарищи, которым Киров рассказывал о своем разговоре со Сталиным, в 1937 — 38 годах были расстреляны. И только кое-какие слухи об этом разговоре просочились от них к их друзьям, да и Сергей Миронович в Ленинграде, возможно, тоже кое с кем из наиболее близких товарищей поделился. В частности, Верховых (с его слов) слышал об этом от делегата XVII съезда Кабакова.

Но все это всплыло в шестидесятые годы, а тогда, в 1934 — 35 годах, находясь в самой гуще партийных масс и руководителей партийных и советских учреждений, я не встретил ни одного сомневающегося в правдивости газетных утверждений и ни одного, кто высказал какое-либо подозрение о причастности к убийству С. М. Кирова Сталина или Ягоды. Мы твердо верили, что подлые происки «троцкистов-террористов» мешают нашей расцветающей стране еще быстрее двигаться вперед к социализму и коммунизму, и были полны решимости бороться со всеми, кто нам мешает.

Надо также не забывать, что в ЦК в те годы были лучшие и преданнейшие соратники В.И.Ленина, такие, как Серго Орджоникидзе, П. П. Постышев, Рудзутак, Эйхе, Косиор и многие-многие другие, которые, как мы были убеждены, не могли допустить обмана в печати.

Взамен снятого Ф. Д. Медведя начальником Лениградского УНКВД был назначен Леонид Заковский, известный старым чекистам как карьерист и разложившийся человек. Как только Заковский прибыл в Ленинград, начались необоснованные аресты коммунистов и руководящих беспартийных работников, обвинявшихся в принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппозиции. Чекисты, работавшие в тот период в Ленинграде, рассказывали, что по приказу Заковского в числе других были арестованы, высланы или расстреляны многие советские граждане только за то, что имели несчастье быть однофамильцами убийцы Кирова Николаева.

Одновременно в центральной печати все чаще стали появляться всевозможные разоблачительные статьи о «коварных методах врагов народа, правых троцкистов — зиновьевцев и бухаринцев». Одним из первых и наиболее популярных авторов статей, а позднее — специальных брошюрок с крикливыми названиями «Правые троцкисты — агенты иностранных разведок», «Кровавые методы врагов народа» и т.п. был Леонид Заковский. Помню, что всем докладчикам в тот период усиленно рекомендовалось цитировать галиматью Заковского. За свои «подвиги» Заковский был награжден орденом Ленина, а затем, в 1937 году, был переведен в Москву на должность начальника УНКВД Московской области.

По примеру Заковского некоторые чрезмерно ретивые начальники УНКВД также стали выпускать статьи и брошюры с описанием сенсационных «кровавых дел иностранных разведчиков — троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев». В этих «произведениях», напоминающих американские комиксы, рассказывалось об организации троцкистами-террористами дерзких вредительских актов, диверсий, убийств, взрывов на шахтах, крушений поездов и т.п. Вся эта подготовка общественного мнения в печати проводилась систематически и планомерно, постепенно возрастая, и достигла своего апогея к середине 1936 года.

В то время я работал в Иванове.

ЧАСТЬ I

Иваново

Сразу же после убийства С.М. Кирова в Иваново пришла специальная директива за подписью Сталина: «О необходимости усилить борьбу с правотроцкистами, являющимися шпионами и агентами иностранных разведок, совершившими злодейское убийство товарища Кирова». На директиве стояла пометка: «Всем обкомам, крайкомам и республикам». Такая же директива поступила от Ягоды, адресованная во все республиканские, краевые и областные управления НКВД.

Следует отметить, что, несмотря на всю Газетную истерию и поток соответствующих директив, поначалу далеко не все начальники УНКВД на местах пошли по усиленно рекомендуемой им дорожке «раздувания», а позднее — прямой фальсификации дел на так называемых «троцкистов-террористов». Среди руководящих работников НКВД (до прихода к власти Ежова) было еще много старых чекистов, которые если и не саботировали усиление борьбы с липовыми троцкистами-террористами, то, во всяком случае, не проявляли в этом деле никакого энтузиазма.

Так вел себя и начальник Ивановского УНКВД старый заслуженный чекист Владимир Андреевич Стырне, игравший видную роль в знаменитых операциях ВЧК-ОГПУ в первой половине 20-х годов («Трест», поимка Савинкова и пр.). Стырне аккуратнейшим образом доводил поступающие из центра директивы до своих подчиненных, но сам (насколько мне известно, как помощнику начальника УНКВД по милиции, а также как человеку, находящемуся в близких отношениях со Стырне на правах старого знакомства по Москве) не проявлял никакой инициативы в этом направлении. Не создавал сенсационных дел на троцкистов-террористов и с разоблачениями в печати «кровавых методов врагов народа» не выступал.

Зато первый секретарь Ивановского обкома партии Иван Петрович Носов с огромным энтузиазмом на всех собраниях и совещаниях призывал всех и вся на борьбу с подлыми троцкистами-террористами. Он подчеркивал, что, будучи на совещании в Москве, получил личные указания от товарища Сталина, а затем от Молотова — «выкорчевывать и беспощадно уничтожать» всех правотроцкистов. Носов возмущался и сокрушался, что в Ивановско-промышленной области (ИПО) не обнаруживаются «враги народа», троцкисты, тогда как во многих других областях их находят и искореняют. Об этом же твердили председатель Ивановского облисполкома Агеев, секретарь горкома Соколинский и ряд других руководящих партработников.

После убийства С.М. Кирова в стране быстро нарастала атмосфера всеобщего недоверия и подозрительности ко всем, имевшим в прошлом хотя бы самое отдаленное отношение к троцкизму или к другим группировкам. И если кто-либо из таких людей выступал на партсобраниях с критикой недостатков в области, Носов, Агеев и их компания немедленно клеймили его ярлыком «троцкиста». В последующие 1935 — 36 годы эти порочные методы с каждым месяцем действовали все безотказнее. Многим товарищам, имевшим в прошлом самое незначительное или косвенное отношение к троцкизму (или просто почему-либо неугодным), сначала приклеивали клеймо «троцкиста», затем исключали из партии, а позднее их арестовывали и уничтожали.

Тем не менее некоторые члены партии продолжали еще выступать, как и ранее, с критикой поведения Носова и других не в меру зарвавшихся вельмож. Тогда еще в нашей области было более или менее спокойно, и шумиха с искоренением троцкизма до нас не дошла.

Впервые мы столкнулись с этим явлением осенью 1935 года, когда в Иваново пришла сверхсрочная шифровка из Москвы, предлагавшая органам НКВД, милиции и пограничным войскам принять самые энергичные и активные меры к розыску «опасного преступника» Димитрия Гая*1, бежавшего из окна вагона по пути следования, кажется, в Ярославскую тюрьму.

_____

*1. Так у автора На самом деле имеется в виду действительно бежавший при этапировании герой гражданской войны Гая Дмитриевич Гай (Бжишкян).

Это известие меня поразило. Бывший легендарный герой гражданской войны, которого я лично знал еще по Вильно в 1920 году, в последние годы — профессор военной академии имени Фрунзе, как мог он стать на путь измены? К моему стыду, я думал тогда не о какой-то страшной ошибке или несправедливости, а о том, что такой человек, перейдя на сторону троцкистов, видимо, с такой же страстью, с какой он воевал в гражданскую, будет бороться против генеральной линия партии.

Начальником штаба по розыскам был назначен Стырне, но он перепоручил это дело мне, и я в течение двух или трех суток принимал донесения о ведущихся розысках и сообщал о ходе дел в Москву. Начальником центрального штаба по поимке Гая в Москве был замнаркомвнудел Г.Е. Прокофьев, его замом — член коллегии НКВД Л.Г. Миронов. Оба они чуть ли не ежечасно звонили мне, требуя усилить розыски. Прокофьев несколько раз подчеркивал, что за розыском Гая наблюдает лично Сталин, которому штаб должен ежечасно представлять сводки, поэтому мне необходимо докладывать им каждые 45 минут.

Получая от меня очередные донесения, Миронов говорил слегка ироническим тоном, которому я тогда не придавал значения, относя его за счет наших с ним дружеских взаимоотношений и обычной манеры в прошлом вести разговоры в шутливом тоне. Теперь же я думаю, что Миронов просто был умным человеком и те нездоровые тенденции, которые мы, находящиеся вдали от центра, поняли значительно позднее, он, как член коллегии НКВД, уже видел воочию. Ему, видимо, уже тогда было ясно, что Гай никакой не опасный преступник и не враг народа, и Миронов с грустной иронией наблюдал за всем, что творилось вокруг Гая, не имея силы идти наперекор указаниям, так как это было равносильно самоубийству. Во всяком случае, Миронов был тогда для меня единственным человеком, скептически относящимся к ажиотажу вокруг розысков.

Обнаружили Гая в стогу сена со сломанной ногой не наши работники, а проходившие мимо сельский учитель и колхозник. Один из них побежал сообщать и по дороге встретил группу сотрудников органов из Москвы, возглавляемую М.П. Фриновским (впоследствии первым заместителем Ежова). Как потом рассказывали очевидцы, Фриновский подошел к лежащему Гаю, протянул ему руку и сказал:

— Здорово, Гай!

Всякой сволочи руки не подаю, — ответил Гай. — Берите и продолжайте свое черное дело.

(Позднее я слышал, что Гай, как и многие другие замечательные ленинцы-большевики, был расстрелян*1.) Но все же история с Гаем в определенном смысле была для нас эпизодом случайным.

_____

*1. Г. Д. Гай был казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в ноябре 1937 года.

Отдыхая летом 1936 года в Кисловодске, я, как и многие другие чекисты, был удивлен сенсационным известием о назначении на должность народного комиссара внутренних дел СССР работника ЦК ВКП(б) Николая Ивановича Ежова и переводом Ягоды на должность народного комиссара связи. На первых страницах центральных газет были помещены огромные портреты Ежова и Ягоды и большие статьи, посвященные обоим.

Большинство старых чекистов были убеждены в том, что с приходом в НКВД Ежова мы наконец вернемся к традициям Дзержинского, изживем нездоровую атмосферу и карьеристские, разложенческие и липаческие тенденции, насаждаемые в последние годы в органах Ягодой. Ведь Ежов, как секретарь ЦК, был близок к Сталину, в которого мы тогда верили, и мы полагали, что в органах будет теперь твердая и верная рука ЦК. В то же время большинство из нас считали, что Ягода, как хороший администратор и организатор, наведет порядок в Наркомате связи и принесет там большую пользу.

Этим вашим надеждам не суждено было сбыться. Вскоре началась такая волна репрессий, которой подверглись уже не только троцкисты и зиновьевцы, но и работники НКВД, плохо борющиеся с ними.

Одним из первых крупных работников органов был арестован наркомвнудел Белоруссии Г. А. Молчанов*1, с которым я познакомился в 1928 году. По рассказам работников НКВД центра, Молчанову сначала было предъявлено в качестве обвинения отсутствие должной борьбы с троцкистами. На самом же деле оказалось, что основной целью было выпытать у него компрометирующие материалы на Ягоду, в подчинении которого он долгое время работал.

_____

*1. Молчанов Г.А. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, нарком внутренних дел Белорусской ССР. Расстрелян в 1937 году.

Рассказывали, что допросы Молчанова по поручению Ежова вел особоуполномоченный НКВД СССР Владимир Фельдман, который лично избивал Молчанова, пытаясь выбить у него показания о правотроцкистской деятельности Ягоды, работавшего пока еще наркомом связи. Когда-то Владимира Фельдмана старые чекисты уважали как справедливого и честного человека, который еще при Дзержинском был начальником юротдела ВЧК, а затем долгие годы занимал должность особоуполномоченного по делам сотрудников и строго наказывал за малейшее нарушение соцзаконности. Но в тридцатые годы, когда под руководством Ягоды началось разложение руководящих работников органов и появились тенденции к раздуванию дел и липачеству, Фельдман все время вращался в кругу ближайших соратников Ягоды и, видимо, постепенно «перевоспитывался» в нужном направлении.

После того как Молчанов был объявлен «врагом народа», в Москве почти одновременно застрелились трое или четверо сотрудников, привезенных Молчановым в Москву в свое время из Иваново-Вознесенска. Эта группа самоубийц, естественно, немедленно была провозглашена «врагами народа», испугавшимися разоблачений.

Примерно в это же время в Ивановское УНКВД пришла шифровка с распоряжением о немедленном аресте помощника начальника Ивановского УНКВД капитана госбезопасности Клейнберга, недавно прибывшего к нам из Белоруссии, где он работал с Молчановым. Как раз в тот вечер мы вместе с В.А.Стырне находились в театре, и фельдъегерь доставил расшифрованное распоряжение прямо в ложу театра.

— Вы подумайте, какой ужас, Миха-а-ил Па-авлович! — растягивая слова и хватаясь обеими руками за голову, восклицал Стырне, сообщив мне об этом распоряжении.

А заведенный механизм неумолимо раскручивался, нанося все новые и новые удары. Поскольку Молчанов в прошлом несколько лет работал в Иванове, и в аппарате НКВД и в милиции еще осталось много сотрудников, знающих его лично, чекисты старой закалки остро переживали его арест, хотя, конечно, вслух об этом не говорили. Но, когда позднее был расстрелян избивавший Молчанова Фельдман, многие этому порадовались, так как восприняли это как справедливое возмездие. Все мы тогда еще с недоверием относились к рассказам и слухам об избиениях и наивно считали, что Фельдман перегнул палку по собственной инициативе, за что и понес заслуженную кару.

Вскоре после возвращения из отпуска в Иваново я поехал в командировку в Москву и встретил нашего бывшего комсомольца дивизии Осназа Виктора Ильина, работавшего тогда в секретно-политическом отделе (СПО) и занимавшегося следственными делами. На мой вопрос, что из себя представляет новый нарком, Виктор начал расхваливать его демократичность и простоту, рассказывая, что он ходит по кабинетам всех следователей, лично знакомясь с тем, как идет работа.

И у тебя был? — спросил я.

Конечно, был. Зашел, а у меня сидит подследственный. Спросил, признается ли, а когда я сказал, что нет, Николай Иванович как развернется и бац его по физиономии... И разъяснил: «Вот как их надо допрашивать!» — Последние слова он произнес с восторженным энтузиазмом.

Обескураженный, с тяжелым чувством расстался я с ним. Ведь в течение стольких лет при Феликсе Эдмундовиче от всех чекистов строго требовали даже голоса на арестованного не повышать, не то чтобы ударить, а теперь «сталинский нарком» сам учит, как бить арестованных. Помимо того, что это в принципе аморально, я не мог не

протестовать мысленно и по чисто профессиональным причинам. Ведь, если сведения «выбиты», как узнать, не самооговор ли это? Как узнать главное: враг перед тобой или ослабевший от побоев и издевательств невинный человек?

Как только из Молчанова были выбиты показания о том, что Ягода возглавлял некий правотроцкистский центр и подготавливал террористические акты против Сталина и Ежова, Ягода был арестован и объявлен «врагом народа». В правительственном сообщении прямо-таки в стиле Иоанна Грозного было написано, что «Ягода «отрешен» от должности наркома связи».

Жена Ягоды, Ида Авербах, работавшая в то время помощником прокурора СССР, не вынеся свалившегося на нее позора, застрелилась*1. В тот же день в Горьком застрелился начальник Горьковского УНКВД Матвей Погребинский. Рассказывали, что он проводил оперативное совещание, во время которого было получено и оглашено сообщение об аресте Ягоды. Узнав об этом, Погребинский вышел в туалет и там застрелился. Он предвидел, что его арест, как одного из любимцев Ягоды, неминуем, а с методами тогдашнего следствия он, видимо, был уже хорошо знаком, так как в течение нескольких месяцев выполнял директивы Ежова и, надо полагать, проводил следствие по делам арестованных руководящих партийных и советских работников Горьковской области со свойственным ему энтузиазмом.

_____

*1. Ошибка автора: И. Л. Авербах была осуждена и расстреляна в 1938 году.

Примерно в то же время покончил жизнь самоубийством друг Иды — Леня Черток*1, выбросившись из окна (или с балкона) своей квартиры, когда ночью к нему пришли работники НКВД, чтобы арестовать его.

_____

*1. Черток Л. И. — майор госбезопасности, заместитель начальника оперативного отдела ГУГБ.

Тогда же был арестован и вскоре расстрелян как «враг народа» начальник административно-организационного управления НКВД СССР И.М.Островский.

В Иванове после ареста Ягоды первый секретарь обкома Носов созвал оперативное совещание руководящих работников УНКВД и поставил вопрос о том, чтобы чекисты, работавшие под руководством Ягоды, раскаялись и признали свою вину. На мой вопрос, какую именно вину и в чем мы должны признаваться, Носов крикнул:

— А разве ты сам не выполнял приказы Ягоды?

Я ответил, что, естественно, выполнял приказы наркома внутренних дел так же, как и теперь выполняю приказы товарища Ежова. Тогда Носов с жаром стал упрекать меня, как я смею сравнивать шпиона-троцкиста Ягоду со сталинским наркомом и секретарем ЦК Ежовым, и сказал, что такие сравнения к добру не приведут.

На этом совещании Носов опять подчеркивал, что у него имеются указания по партийной линии от Сталина и по советской от Молотова — усилить беспощадную борьбу с троцкистами, которые якобы имеются во всех учреждениях, и что в первую очередь надо обратить внимание на органы НКВД, где есть много ягодовцев.

С приходом в НКВД Ежова его первым заместителем был назначен Михаил Петрович Фриновский, который с энтузиазмом стал проводить в жизнь ежовскую линию истребления «врагов народа».

Характерен факт, о котором знали все чекисты того времени. Когда Ежов получил указание свыше об аресте Ягоды и надо было направить кого-нибудь для выполнения этого приказа, первым вызвался бывший ягодовский холуй — Фриновский, с готовностью выкрикнувший: «Я пойду!». Фриновский не только возглавил группу работников, ходивших арестовывать Ягоду и производить обыск в его квартире, но рассказывали, что он первым бросился избивать своего бывшего покровителя. В кровавый период ежовского всевластия полностью раскрылась сущность этого крупнейшего подлеца. Правда, его энтузиазм в выполнении инквизиторских заданий не помог ему самому избежать заслуженной кары. (Когда в конце 1938 года Ежова сменил Берия, последний начал «убирать» руководящие кадры Ежова, и одним из первых был арестован и вскоре расстрелян Фриновский, незадолго перед арестом переведенный из НКВД на должность наркомвоенморфлота СССР.)

Не помню точно, в какое именно время (до ареста Ягоды или после) Стырне как-то сообщил мне, что из Москвы поступили сведения, что в Иванове орудует крупная троцкистская организация, которую возглавляет председатель облисполкома Агеев. Затем Стырне рассказал, что в середине или в конце 20-х годов Агеев работал наркомом торговли РСФСР и небольшой период времени примыкал к троцкистской оппозиции, но вскоре отошел от нее. Стырне высказал мнение, что этот отход является не чем иным, как маскировкой.

Не питая к Агееву никаких симпатий за его барское поведение, я все же не мог не высказать Стырне своих сомнений в принадлежности Агеева к троцкистской оппозиции. Однако Стырне стал уверять меня в том, что я ошибаюсь.

Спустя несколько дней после этого разговора Агеев поехал в командировку в Москву и был там арестован.

А события нарастали с ошеломляющей скоростью. Однажды все мы были потрясены опубликованным сообщением об аресте Тухачевского и других крупных военных деятелей Красной Армии. Взволнованный, я прибежал к Владимиру Андреевичу Стырне и высказал свое негодование по поводу того, как могло случиться, что мы доверяли командование Красной Армии предателям, и если Тухачевский действительно шпион, то всех нас надо расстрелять, так как мы проглядели его.

Затем, несколько поостыв и поразмыслив, я поделился со Стырне своими сомнениями, сказав, что, хотя у меня нет основания не верить печати, все же трудно себе представить Тухачевского как шпиона и троцкиста. Я уже говорил о том, что очень ценил Ф. Д. Медведя, а Медведь — я это знал — любил и ценил Тухачевского.

Стырне сказал, что нисколько не сомневается в виновности Тухачевского и других военных, поскольку ему доподлинно известно, что они на допросе в присутствии товарищей Молотова, Кагановича, Маленкова и других членов ЦК признали свою вину.

— Не сомневайтесь, Михаил Павлович, — закончил наш разговор Стырне, — дело чистое!

Не знаю, были ли какие-либо сомнения у самого Владимира Андреевича, во всяком случае, говорил он как будто совершенно искренне. Разве только, как опытный разведчик в прошлом, был очень хорошим артистом.

Вскоре вслед за арестом командующего Киевским особым военным округом Ионы Якира застрелился начальник Главного политуправления Красной Армии Ян Гамарник.

(Ходили слухи, что жены Гамарника и Якира были сестрами.)

В это время в Иванове проходила партконференция, и я, как член секретариата, был в президиуме. После перерыва Носов, возвратившись в президиум и, видимо, только что узнав о самоубийстве Гамарника, со злобой сказал:

— Вот сволочь Гамарник, отпетый шпион и троцкист. Побоялся ответственности, застрелился. Не был бы виноват, не застрелился бы.

Многим из нас, в том числе и мне, это, увы, казалось правдоподобным.

Вскоре после ареста Ягоды и некоторых его бывших подчиненных, якобы «тормозивших борьбу с троцкистами», Ежов созвал в Москву на совещание всех полномочных представителей НКВД республик, краев и областей. От Ивановской области ездил на это совещание Стырне.

По возвращении Владимир Андреевич рассказывал своему заместителю Н.И. Добродицкому и мне о том, как Ежов проводил совещание. Свою речь на совещании он начал примерно следующими словами:

Вы не смотрите, что я маленького роста. Руки у меня крепкие — сталинские. — При этом он протянул вперед обе руки, как бы демонстрируя их сидящим. — У меня хватит сил и энергии, чтобы покончить со всеми троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и прочими террористами, — угрожающе сжал он кулаки. Затем, подозрительно вглядываясь в лица присутствующих, продол жал: — И в первую очередь мы должны очистить наши органы от вражеских элементов, которые, по имеющимся у меня сведениям, смазывают борьбу с врагами народа на местах.

Сделав выразительную паузу, он с угрозой закончил:

— Предупреждаю, что буду сажать и расстреливать всех, не взирая на чины и ранги, кто посмеет тормозить дело борьбы с врагами народа.

После этого Ежов стал называть приблизительные цифры предполагаемого наличия «врагов народа» по краям и областям, которые подлежат аресту и уничтожению. (Это была первая наметка спускаемых впоследствии — с середины 1937 года — официальных лимитов в определенных цифрах на каждую область.)

Услышав эти цифры, рассказывал Стырне, все присутствующие так и обмерли. На совещании присутствовали в большинстве старые опытные чекисты, располагавшие прекрасной агентурой и отлично знавшие действительное положение вещей. Они не могли верить в реальность и какую-либо обоснованность названных цифр.

— Вы никогда не должны забывать, — напомнил в конце своего выступления Ежов, — что я не только нар комвнудел, но и секретарь ЦК. Товарищ Сталин оказал мне доверие и предоставил все необходимые полномочия. Так что отсюда и сделайте для себя соответствующие вы воды.

Когда Ежов закончил свое выступление, в зале воцарилась мертвая тишина. Все застыли на своих местах, не зная, как реагировать на подобные предложения и угрозы Ежова.

Вдруг со своего места встал полномочный представитель УНКВД Омской области, старейший контрразведчик, ученик Дзержинского и мужественный большевик Салынь*1.

_____

*1. Салынь Э. П. — старший майор госбезопасности, начальник УНКВД по Омской области. Расстрелян в 1938 году.

Заявляю со всей ответственностью, — спокойно и решительно сказал Салынь, — что в Омской области не имеется подобного количества врагов народа и троцкистов. И вообще считаю совершенно недопустимым заранее намечать количество людей, подлежащих аресту и расстрелу.

Вот первый враг, который сам себя выявил! — резко оборвав Салыня, крикнул Ежов. И тут же вызвал коменданта, приказав арестовать Салыня.

Остальные участники совещания были совершенно подавлены всем происшедшим, и более никто не посмел возразить Ежову.

Рассказывая нам об этом, Стырне никак не комментировал приведенных фактов и старался сделать вид, что совещание прошло на должном уровне и вообще все идет так, как и следовало ожидать. Но и я, и Добродицкий отлично понимали, что он переживает арест своего соотечественника (Салынь по национальности был латыш), соратника по работе в КРО и близкого друга как трагедию.

Стырне после этого совещания был страшно растерян и подавлен.

Подробности о выступлении Ежова на одном из его первых совещаний с руководящим составом о лимитах и об аресте Салыня, посмевшего возразить Ежову, молниеносно стали известны всем сотрудникам НКВД и оперативному начсоставу милиции. Обстоятельства ареста Салыня и его причины дали пищу для размышлений многим старым чекистам. Всем стало ясно, что высказывать сомнения в правильности действий Ежова и его новых выдвиженцев равносильно самоубийству.

Все же некоторые, не желая идти по преступному пути, на который толкал их по указанию свыше Ежов, покончили с собой. Я имею в виду в первую очередь бывшего начальника УНКВД Северного Кавказа Курского, взятого Ежовым к себе в заместители по рекомендации Фриновского. Рассказывали, что Курский оставил письмо в адрес ЦК, в котором писал, что не может согласиться с применением на следствиях избиений и пыток и поэтому кончает с собой.

Год спустя, летом 1938 года, покончил жизнь самоубийством, так же оставив письмо в адрес ЦК (о недопустимых методах работы НКВД и фальсификациях), начальник УНКВД Московской области Василий Каруцкий.

Но далеко не каждый мог отважиться так поступить, тем более что самоуничтожение в данном случае вряд ли можно считать наилучшим выходом из создавшегося положения. Скорее правы были те, кто считал более целесообразным молчать и в меру сил отстаивать справедливость, где возможно и как возможно, сохраняя жизнь до лучших дней.

Весной 1937 года, возвратившись из Москвы в Иваново после актива НКВД СССР, Стырне созвал большое оперативное совещание, на котором присутствовали все начальники отделов и отделений УНКВД и их заместители, и доложил об итогах актива НКВД, где обсуждались решения пленума ЦК. В конце выступления Стырне сказал:

— Могу вас поздравить, товарищи. К нам на должность начальника СПО едет рекомендованный лично Николаем Ивановичем Ежовым молодой выдающийся чекист Юревич*1.

_____

*1. Юревич В. И. — капитан госбезопасности, начальник УНКВД по Кировской области. Расстрелян в 1940 году.

Позднее у себя в кабинете Владимир Андреевич рассказывал группе ближайших подчиненных, среди которых были я и Чангули, подробности о назначении в Иваново Юревича.

— Когда я находился в кабинете у Николая Ивановича, я обратился к нему с просьбой о направлении к нам ра ботника на должность начальника СПО, так как на месте нет подходящего человека. Николай Иванович тут же по звонил по телефону начальнику УНКВД Московской области: "Товарищ Реденс, как фамилия того молодого паренька, который так хорошо выступил на активе? Говоришь, Юревич? Так, через десять минут чтобы ты с ним был у меня в кабинете". Через несколько минут, в продолжение которых я докладывал товарищу Ежову о других ивановских делах, в кабинет к нему вошли Реденс и мо лодой блондин, высокого роста, младший лейтенант госбезопасности. «Юревич! Поедешь в Иваново начальником СПО, — без всяких предисловий тоном приказа сказал Ежов. — А вот сидит твой начальник управления, знакомься». Юревич поблагодарил за доверие и назначение, после чего Ежов объявил, что ему досрочно будет присвоено звание лейтенанта госбезопасности.

Стырне, по его словам, сначала поблагодарил Ежова, а затем выразил благодарность за «помощь ценными кадрами» и Реденсу. И вот вскоре этот «ценный кадр» прибыл в Иваново, в честь чего Стырне созвал экстренное оперативное совещание.

Когда все мы собрались в кабинете Стырне, я увидел сидящего рядом с ним молодого человека в форме НКВД в звании лейтенанта.

— Желая помочь нашей области, — торжественно на чал Стырне, — Николай Иванович Ежов прислал к нам молодого выдающегося чекиста, товарища Юревича Вик тора Ивановича, которого прошу любить и жаловать.

Когда он произнес имя «Виктор», я внимательно посмотрел на «посланца Ежова» и с удивлением узнал в нем инструктора физкультуры, с которым познакомился под Новый, 1936 год в доме отдыха НКВД «Прозоровка», где находился тогда с женой и друзьями. (Кстати, фамилии «Юревич» я тогда не знал, все звали этого физрука просто Виктором.)

После окончания совещания, когда мы остались со Стырне вдвоем, я сказал ему.

Какой же это «выдающийся чекист», Владимир Андреевич! Это же сопляк — в прошлом году был инструктором физкультуры в «Прозоровке».

— Вы с ума сошли, Миха-ал Па-авлович! — с ужасом замахал на меня руками Стырне. — Это же особо доверенное лицо Николая Ивановича!

Произнося имя и отчество Ежова, Стырне по своей обычной привычке слегка приподнялся с места.

В эту минуту я, признаться, пришел в полное замешательство. «Или я сошел с ума, или все вокруг меня сумасшедшие», — подумал я.

Сразу же после приезда Юревича в Иваново начались аресты коммунистов и беспартийных, причем все они подозревались как троцкисты-террористы и прочие «враги народа». Правда, поначалу это были практически рядовые работники. Руководящих областных работников еще не арестовывали (за исключением председателя облисполкома Агеева, арестованного в Москве). На ежедневных оперативных совещаниях «выдающийся чекист» Юревич четко, по-военному докладывал о своих «ошеломляющих успехах» на поприще выявления «врагов народа», и все мы с изумлением узнали, что некоторые знакомые нам партийные и советские работники на допросах у Юревича признавали себя шпионами, террористами и врагами, и почему-то почти все они, как оказывалось, «хотели убить Сталина, Ежова или Молотова».

Я несколько раз не смог удержаться от критических реплик в адрес Юревича. Когда тот в своих докладах о ходе следствия говорил что-либо весьма отдаленно напоминавшее истину, я с места громко комментировал: «Липа». Или: «Ерунда». Или что-либо в этом роде. Но Стырне с возмущением начинал требовать, чтобы я с уважением относился к Виктору Ивановичу как к особо доверенному лицу Ежова.

Сам же Юревич, как мне казалось, поглядывал на меня с опаской и после моих реплик старался облечь свои сообщения в более правдоподобную форму.

Однако вскоре я почувствовал, что критика действий Юревича и его помощников небезопасна. Шпиономания и экзальтированная «повышенная бдительность» достигали все больших и больших высот, и я решил, что благоразумнее будет не вмешиваться в эти дела, тем более что по роду службы, к счастью, они не имели ко мне никакого отношения, а сам я был по горло занят нужной работой по искоренению бандитизма и уголовщины.

Через некоторое время Стырне приказом по УНКВД назначил Юревича своим помощником по УНКВД. Всем нам он постоянно ставил Юревича в пример.

Вот у вас, Михаил Павлович, много бандитов и убийц, — говорил мне Стырне. — Надо придавать вашим делам политическую окраску. Я уверен, что среди них имеется много заброшенных к нам шпионов и террористов.

Не говорите глупостей, Владимир Андреевич, — решительно возражал я. — Никаких шпионов-террористов у меня нет. Все наши заключенные — это отпетые бандюги и рецидивисты.

Однако, несмотря на то, что Стырне всячески рекламировал Юревича как ставленника Ежова и замечательного следователя, он не только не мог присутствовать на допросах, чинимых Юревичем, но даже старался не находиться в это время по соседству, чтобы не слышать стонов и криков, раздававшихся поздними вечерами и по ночам из кабинета Юревича. С тех пор как Юревич начал заниматься своим страшным делом, Стырне почти каждый вечер стал уходить домой раньше обычного.

Как-то я столкнулся с ним, идущим домой, и спросил, почему это он теперь так рано заканчивает работу.

Владимир Андреевич в первый момент несколько смутился и признался, что ему неприятно слышать, как ведет допросы Юревич. Признание Стырне в том, что ему «неприятно слышать, как ведет допросы Юревич», было единственным намеком на его внутреннее, в какой-то степени критическое отношение к «новым методам» работы в НКВД. Во всех остальных случаях наших с ним разговоров, касающихся этой темы, Стырне всегда бодро уверял меня, что «все идет хорошо, все правильно», ужасался огромному количеству выявленных «врагов народа» и советовал «выполнять приказы, помалкивать и не рассуждать».

Насколько мне известно, Стырне никогда не откровенничал и придерживался строго официального тона не только со мною, но и со своим заместителем, старейшим чекистом Николаем Ивановичем Добродицким.

В Иванове у меня с Добродицким наладились самые дружеские взаимоотношения. Из работников УНКВД он был единственным человеком, к которому я относился с таким большим уважением и доверием.

Сейчас не могу вспомнить, в какой именно период (после отозвания Стырне или при нем, скорее первое), но однажды, когда мы были с Николаем Ивановичем наедине, он сказал:

— Я не верю, Михаил Павлович, чтобы все арестованные были виновными. Тут какой-то сумасшедший дом. Вчера сидел с товарищем на партактиве, а сегодня его берут как троцкиста и врага народа.

Впервые услышав подобные слова от товарища, коммуниста, я растерялся и не знал, как реагировать на них. С одной стороны, я очень доверял Добродицкому и знал, что ему, как заместителю начальника УНКВД, было лучше других известно все и о методах ведения следствия, и о самих арестованных, с которыми он безусловно сталкивался, мог разговаривать и т.п., но с другой стороны... Нам с таким усердием и с такой настойчивостью вдалбливали в голову, что любой товарищ, работающий рядом, может оказаться замаскированным врагом народа, что мы невольно начинали подозревать друг друга в предательстве, в троцкизме и черт знает в чем еще. И у меня невольно мелькнула мысль: а вдруг Николай Иванович нарочно провоцирует меня, чтобы вызвать на откровенность? Или, что еще страшнее, вдруг он сам троцкист? С трудом отгонял я от себя эти мысли. Во всяком случае, я попытался замять разговор, сказав Добродицкому, что мне об этом ничего не известно, и дав понять, что я не хочу говорить на эту тему.

Страшно вспоминать о том времени, когда мы начинали терять доверие к своим самым близким друзьям.

Вскоре после этого, приехав в командировку в Москву, я был на очередном приеме у начальника главного управления милиции и заместителя наркома НКВД Василия Васильевича Чернышева, занявшего этот пост после перевода Л. Н. Вельского.

В.В.Чернышев был героем гражданской войны, кавалером двух орденов Красного Знамени, до этого работал начальником управления погранохраны Дальнего Востока. С самого начала у меня с В. В. Чернышевым установились очень хорошие, почти дружеские взаимоотношения.

Когда закончилась деловая часть беседы, я рискнул в осторожной форме высказать свои сомнения в отношении правильности арестов ряда крупных партийных работников.