Скачано 6354 раза

Скачать книгу в формате e-Book(fb2)

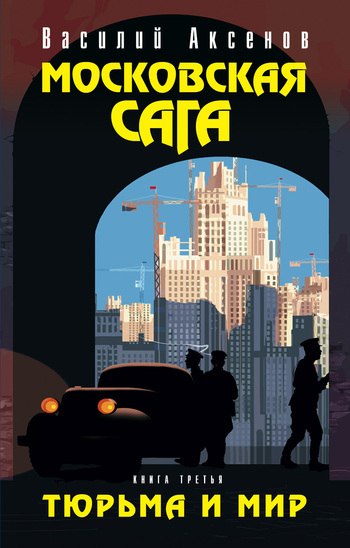

Василий Аксенов

Московская сага: Книга 3: Тюрьма и мир

...Мы восходили подбором,

У бога под самым боком.

Однажды я шел Арбатом,

Бог ехал в пяти машинах...

Выделявшийся среди поэтов зрелой советской поры своим талантом, автор приведенных в эпиграфе строк все-таки не достиг ясности Хлебникова, а потому этот, как и предыдущий наш эпиграф Л.Н.Толстого, нуждается в некотором пояснении.

Называя Сталина "богом", Борис Слуцкий, естественно, как человек, воспитанный на идеалах коллективизма, материализма, интернационализма и прочей коммуналки, употребляет это слово в сугубо негативном смысле. Уж, конечно, не Бога, Творца Всего Сущего, имеет он в виду, а некое идолище, узурпатора светлых идей революции, тиранище, надругавшееся над вдохновениями молодых ифлийцев, установившее свой культ над поруганной народной демократией. Потому и снабжает он своего "бога" ошеломляющим, с точки зрения материалиста, парадоксом - едет одновременно в пяти машинах! Перед нами морозящая кожу картина: ночь, Арбат, размножившееся на пять машин идолище едет в своем неизвестном направлении. Отнюдь не мчится. Кажется, не любил быстрой езды. Как с человека нерусского, с него и взятки гладки.

В шестидесятые годы в гараже "Мосфильма" стояла одна из этих пяти машин, может быть, самая главная, где основная часть идолища передвигалась, его тело. Это был сделанный по заказу бронированный "паккард" с толстенными стеклами. Даже с очень мощным мотором такую глыбу трудно было вообразить мчащейся. Неспешное, ровное, наводящее немыслимый ужас движение. Впереди и сзади катят еще четыре черных чудища. Все вместе - одно целое, "бог" коммунистов. Писатель иной раз может испытать соблазн и, сопоставив два противоположных чувства - страх и отвагу, сказать, что это явления одного порядка. Страх, однако, более понятен, он ближе к биологии, к естеству, в принципе он сродни рефлексу: отвага сложнее. Так, во всяком случае, нам представляется к моменту начала нашего третьего тома, к концу сороковых годов, когда страна, еще недавно показавшая чудеса отваги, была скована ошеломляющим страхом сталинской пятимашинности.

Глава I

МОСКОВСКИЕ СЛАДОСТИ

В Нагаевскую бухту входил теплоход "Феликс Дзержинский"; весьма гордая птица морей, подлинный, можно сказать, "буревестник революции". Таких профилей, пожалуй, не припомнит Охотское море с его невольничьими кораблями, кургузыми посудинами вроде полуразвалившейся "Джурмы". "Феликс" появился в здешних широтах после войны, чтобы возглавить флотилию Дальстроя. Среди вольноотпущенников ходили на счет заграничного гиганта разные слухи. Болтали даже, что принадлежало судно самому Гитлеру и что в тридцать девятом злополучный фюрер подарил его нашему вождю для укрепления социалистических связей. Подарить-то подарил, а потом пожадничал и отобрал назад, а заодно и чуть Москву не захапал. История его, конечно, наказала за коварство, и теперь кораблик снова наш, закреплен навеки гордым именем "рыцаря революции". По этой байке выходило, что чуть ли не вся Великая Отечественная разгорелась из-за этой посудины, однако чего только не намелют бывшие зеки, сгрудившись вьюжной ночью в бараке и наглотавшись чифиря. Ну и, конечно же, непременно пристегнут к любой подобной истории своего любимого героя по кличке Полтора-Ивана.

Полтора-Ивана был могучий и прекрасный, как статуя, юный, но в то же время очень зрелый, звероподобный зек. Сроку у него было в общей сложности 485 лет плюс четыре смертных приговора, отмененных в последний момент самим великим Сталиным. Именно Полтора-Ивану, а не какому-нибудь адмиралу вождь поручил провести "Феликса" с живым товаром на Колыму. Как так - зеку поручил командовать этапом? Вот именно зеку, но не какому-нибудь охламону, как мы с тобой, а самому Полтора-Ивану! Секрет в том, что у "Феликса" в трюмах сидели тогда 1115 бывших Героев Советского Союза, то есть неспокойный народ. Довезешь гадов до Колымы, сказал Сталин Полтора-Ивану, сам станешь героем, впишешь свое имя золотом в анналы... Куда? В анналы, жопа, в анналы! Не довезешь, расстреляю лично или поручу Лаврентию Павловичу Берии.

Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено, сказал Полтора-Ивана и полетел с Покрышкиным на Дальний Восток. Что же получилось? Вместо Нагаева "Феликс" причалил в американском порту, санитарном Франциско. Там уже их встречал президент Генрих Трумен. Всем героям вернули их звания и дали по миллиону. Теперь они хорошо живут в Америке: сыты, обуты, одеты. А Полтора-Ивану Генрих Трумен десять миллионов отвалил за предательство СССР и дачу в Аргентине. Нет, сказал тут Полтора-Ивана, я не родину предавал, а спасал товарищей по оружию, мне ваших денег не надо, гражданин Трумен. И повел "Феликса" обратно к родным берегам. Пока он плыл, обо всем доложили Сталину. Сталин беспрекословно восхитился: вот такие люди нам нужны, а не такая гниль, как вы, Вячеслав Михайлович Молотов!

На Дальний Восток был послан полк МГБ для расстрела героя нашего романа. Кинооператор заснял фильм о конце Полтора-Ивана, который показывали всему Политбюро вместе и по отдельности. На самом деле расстрелян был, конечно, двойник, а Полтора-Ивана со Сталиным съели при встрече жареного барана и выпили самовар спирту, после чего Полтора-Ивана в форме полковника МГБ отправился на Дальстрой и затерялся на время в одном из дальних лагерей.

Такие байки иногда доходили и до капитана "Феликса", но он подобного рода фольклором не интересовался. Вообще не совсем было понятно, чем интересовался этот человек. Стоя на капитанском мостике своего корабля, бывшего атлантического кабелеукладчика, взятого нацистами у голландской компании, а потом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капитан без интереса, но внимательно озирал крутые скалы Колымы, без проволочек уходящие ко дну бухты Нагаево, что приплясывала сейчас под северо-восточным ветром всеми своими волнишками одномоментно, словно толпа пытающихся согреться зеков. Сочетание резких, глубинных красок, багряность, скажем, некоторых склонов, свинцовость, к примеру, проходящих туч вкупе с прозрачностью страшных далей, капитана не интересовало, но к метеорологии, естественно, он относился внимательно. Вовремя пришли, думал он, хорошо бы вовремя и уйти. С этой бухтой в прошлом случалось, что и в одну ночь схватывалась льдом.

Негромким голосом отдавая приказы в машинное отделение, ловко швартуя махину к причалам "шакальего края", как он всегда в уме называл Колыму, капитан старался не думать о грузе, или, как этот груз назывался в бесчисленных сопроводительных бумагах, о контингенте. Всю войну капитан водил сухогрузы через Тихий в Сиэтл за ленд-лизовским добром, очень был доволен своей участью и японских подлодок не боялся. Совсем другим тогда был человеком наш совсем не старый капитан. Тогда его как раз все интересовало в заокеанской союзнической стране. Общий язык с янки он находил без труда, потому что неплохо его знал, то есть бегло "спикал" по-английски. Совершенно восхитительное тогда было морское осмысленное существование. "Эх, если бы..." - нередко думал он теперь в одиночестве своей каюты, однако тут же на этом "бы", на камешке столь безнадежного теперь сослагательного наклонения, спотыкался и мысль свою не продолжал. В конце концов чем занимался, тем и занимаюсь - кораблевождением. Совсем не мое дело, что там грузят в Ванине в мои трюмы, бульдозеры или живую силу. Есть другие люди, которым вменяется в обязанность заниматься этой живой силой, пусть их и называют зековозами, а не меня, капитана данной плавединицы двадцати трех тысяч тонн водоизмещением. Совсем не обязательно мне вникать в какой-то другой, ненавигационный смысл этих рейсов, да они меня, эти смыслы, и ни хрена не интересуют. Единственно, что на самом деле интересовало капитана, был легковой "студебеккер", который всегда сопровождал его в специально выделенном отсеке трюма. Машину эту он купил недавно в Сиэтле в последний год войны, и теперь во время стоянок, как в Ванине, так и в Нагаеве, ее лебедкой опускали на причал, и капитан садился за руль. Ездить ни в том, ни в другом порту капитану было некуда, но он все-таки ездил, как бы утверждая свое лицо международного мореплавателя, а не презренного зековоза. Он любил свой "студ" больше родной жены, которая, похоже, и думать о нем забыла, проживая среди большого количества флотских во Владике. Впрочем, и с машиной, похоже, назревала порядочная гадость: не раз уже на парткоме поднимался вопрос о том, что капитан злоупотребляет служебным положением, выделяется, увлекается иностранщиной. В нынешнем 1949 году такая штука, как американская легковушка в личном пользовании, может до нехорошего довести. Короче говоря, опытный мореход, капитан зековоза "Феликс Дзержинский", пребывал в хронически удрученном состоянии духа, что стало уже восприниматься окружающими как черта характера. Это не помешало ему, впрочем, проявлять исключительные профессиональные качества и, в частности, провести очередную швартовку к нагаевской стенке без сучка и задоринки.

Швартовы были закреплены, и трапы спущены, один с верхней палубы - для экипажа, другой из люка чуть повыше ватерлинии - для контингента. Вокруг этого второго уже стояли чины вохры и цепь сопровождения с винтарями и собаками. За цепью толклась бригада вольнонаемных из обслуживания санпропускника, и среди них кладовщик Кирилл Борисович Градов, 1903 года рождения, отбывший свой срок от звонка до звонка и еще полгода "до особого распоряжения" и теперь поселившийся в Магадане, имея пятилетнее поражение в гражданских правах. Работенку эту в кладовых санпропускника добыл Кириллу кто-то из зверо-совхозовских "братанов". После всех колымских приключений работенка казалась ему синекурой. Зарплаты вполне хватало на хлеб и табак, удалось даже выкроить рубли на черное пальто, перешитое из второго срока флотской шинели, а самое главное состояло в том, что кладовщику полагалось в одном из бараков нечто такое, о чем Кирилл уже и мечтать забыл и что он теперь называл всякий раз с некоторым радостным придыханием: отдельная комната.

Ему исполнилось недавно сорок шесть лет. Глаза не потускнели, но как бы несколько поменяли цвет в сторону колымской голубой стыни. Разрослись почему-то брови, в них появились алюминиевые проволочки. Поперечные морщины прорезали щеки и удлинили лицо. В кургузой своей одежде и в валенках с галошами он выглядел заурядным колымским "хмырьком" и давно уже не удивлялся, если на улице к нему обращались к криком: "Эй, отец!"

Теоретически Кирилл мог в любой момент купить билет и отправиться на "материк". В Москве и в области его как пораженца, конечно, не прописали бы, однако можно было, опять же теоретически, устроиться на жилье за сто первым километром. Практически, однако, он сделать этого не мог, и не только потому, что цена билета казалась астрономической (и отец, и сестра, конечно, немедленно бы выслали эту сумму, 3500 рублей), а в основном потому, что возврат к прошлому казался ему чем-то совершенно противоестественным, сродни входу в какие-нибудь гобеленовые пасторали.

Нине и родителям он написал, что, конечно же, приедет, но только не сейчас, потому что сейчас еще не время. Какое время он не уточнил, и в Москве переполошились: неужели будет высиживать все пять лет поражения в правах? Между тем по Магадану шла так называемая вторая волна. Арестовывали тех, кто только что вышел по истечении сроков на так называемую волю. Кирилл спокойно ждал своей очереди. Укоренившись уже в христианстве, он видел больше естественности в общем страдании, чем в радости отдельных везунков. Он и себя считал везунком со своей отдельной комнатой. Наслаждался каждой минутой так называемой воли, которую он в уме все еще полагал не волей, а расконвоированностью, восхищался любым заходом в магазин или в парикмахерскую, не говоря уже о кино или библиотеке, однако вот уже полтора "свободных" года прошли, а он все еще почти подсознательно пристыживал себя за то, что так нагло удалось "придуриться", "закосить", в глубине души, а особенно в снах, считая, что естественное место страждущего человека не в вольном буфете с пряниками, а в этапных колоннах, влекущихся к медленной гибели. Он помнил, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, и полагал себя теперь богатым.

На всю Колыму, на весь миллионный каторжный край, наверное, не было ни одного экземпляра Библии. "Вольнягу" за такую крамолу неизбежно поперли бы из Дальстроя, а то и взяли бы под замок, что касается зека, тот был бы без задержки отправлен в шахты Первого управления, то есть на уран.

И все-таки кое-где по баракам среди Кирилловых друзей циркулировали плоды лагерного творчества, крохотные, на пол-ладони, книжечки, сброшюрованные иголкой с ниткой, крытые мешковиной или обрывком одеяла, в которые чернильным карандашом новообращенные христиане записывали все, что помнили из Священного писания, обрывки молитв или просто пересказ деяний Иисуса, все, что удалось им спасти в памяти из добольшевитского детства или из

литературы, все, что как-то протащилось сквозь три десятка лет безбожной жизни и их собственного атеистического, как они теперь полагали, бреда.

Однажды как-то Кирилла окликнули на магаданской улице, на скрипучих деревянных мостках. У него даже голова крутанулась от этого оклика - голос прилетел из "гобелена", то есть из нереальной страны, из Серебряного Бора. Две кургузые фигуры бывших зеков в ватных штанах, разбежавшись мимо и споткнувшись, теперь медленно, в изумлении, друг к другу оборачивались. Из полуседого обрамления косм и бороды, из дубленых складок лица на Кирилла смотрел Степка Калистратов, имажинист, неудачливый муж его сестры Нины. "Степка, неужели выжил?!"

Оказалось, не только выжил, но даже как-то и приспособился бывший богемщик. Вышел из лагерей значительно раньше Кирилла, поскольку и сел раньше. Работает вахтером на авторемонтном заводе, то есть ни черта не делает, как и всю жизнь, только пишет стихи. Что ж ты, и в лагере стихи писал? Степан помрачнел. В лагере ни строчки. Вообрази, за десять лет ни строчки стихов! А здесь вот пошла сплошная "болдинская осень". А второй посадки не боишься, Степан? Нет, теперь уже ничего не боюсь: главное за плечами, жизнь прошла.

Степан свел Кирилла со своей компанией. Раз в неделю собирались у двух петербургских литературных дам, которые сейчас работали няньками в детучреждении. На шатких табуретках сидели, положив ногу на ногу, будто в гостиной Дома литераторов. Говорили о ранних символистах, о Владимире Соловьеве, о культе Софии.

Не Изида трехвенечная

Нам спасенье принесет,

А сияющая, вечная

Дева Радужных Ворот... -

декламировал некто с феноменальной памятью, бывший сотрудник Института мировой литературы, ныне пространщик в городской бане.

Казалось бы, что еще нужно человеку, который оставил свою марксистскую веру, будто змеиную кожу, в каторжных норах Колымы? Расконвоированность, хлеб насущный, радость и робость новой веры, мистические стихи в кругу утонченной интеллигенции, да ведь это же ренессанс "серебряного века" под дальстроевской маскировкой! Кирилла же не оставляло чувство своей неуместности в магаданском раю, едва ли не вороватости какой-то, как будто он, если пользоваться блатным жаргоном, "на халяву причимчиковал к итээровскому костру". Встречая беспрерывно прибывающие новые этапы и провожая отправляемые после санобработки на север, в рудники, он видел себя в их рядах. Вот для этого он был рожден, Кирилл Градов, а не для чего-нибудь другого. Уйти вместе со всеми страждущими и вместе с ними исчезнуть.

Вот и сейчас, глядя на выход этапа из чрев "Феликса", он ощущал в себе сильное желание пройти сквозь цепь солдат и слиться с этой измученной трюмным смрадом, вонючей толпой. Он так и не научился видеть в этих разгрузках привычное, бытовое, рабочее дело. Всякий раз при разгрузках, при выходе человеческих масс из стальной упаковки на простор каторги слышалось ему какое-то симфоническое звучание, орган с оркестром, трагический голос неведомого храма.

Вот они выходят, и жадно хватают ртами щедроты Божьей атмосферы, и видят ясность небес и мрак новой земли-тюрьмы, в которой двум третям из них, а то и трем четвертям предстоит скрыться навеки. Так или иначе, дни полуудушья, качки, тошноты позади. Пока их сортируют в колонны, можно насладиться ненормированными дозами кислорода. Они шевелятся, покачиваются, поддерживают друг друга и оглядывают новые берега. Может быть, для солдат и для вохровского офицерья в этих минутах ничего нет, кроме рутины, для зеков же, для любого из нового этапа, каждый миг сейчас полон значения. Не из-за этого ли тут и слышится Кириллу какая-то трагическая и все-таки ободряющая музыка? Вот так же и я одиннадцать лет назад, выкарабкавшись из трюма "Волочаевска", ошеломленный воздухом и ширью, испытал какое-то, неведомое раньше грозное вдохновение. Тогда я еще не хотел думать о том, что это могло быть приближением к Богу.

Этап с котомками, узлами, перетянутыми веревкой чемоданами собирался толпой на причале у подножия мостовых кранов. Видны были то тут, то там остатки чужеземного обмундирования - то шинель нерусского кроя, то шапчонка, в которой угадывалась бывшая четырехугольная конфедераточка, то финский армейский треух. Да и среди штатского барахла вдруг мелькало нечто, чудом залетевшее сюда из модной европейской лавки - шляпенка ли тонкого фетра, клетчатый ли шарф альпака, неуместные в стылой грязи штиблетики... Сквозь ровный гул иной раз прорывалось какое-нибудь нерусское имя или возглас из иных, придунайских наречий... В непотребности измученных лиц вдруг начинал светить странно восторженный взгляд, впрочем, не обязательно и зарубежный: может быть, и русские глаза не все еще потеряли способность к свечению.

Солдаты оттеснили мужской этап от борта "Феликса" за рельсы. Началось излияние женской части груза. Сразу возникла другая звуковая гамма. Среди женщин в этот раз явно преобладали галицийские крестьянки. Общность, должно быть, придавала смелости их голосам, они галдели как на ярмарке. Их тоже оттеснили за рельсы, прямо к подножию клыкастой и мшистой сопки, и там начали сортировку.

Кирилл и другая обслуга санпропускника ждали соответствующих указаний от командования. В зависимости от степени завшивленности и количества инфекционных заболеваний определялся уровень санобработки одежды. В связи с вечной нехваткой спецовок надо было решить, по какому принципу и сколько выдавать бушлатов, штанов, чуней, а также какого срока спецодежда пойдет в расход: большинство этих бушлатов, штанов и чуней были латаными-перелатаными, сущее тряпье, достающееся вновь прибывшим от тех, кто никогда уже свои бушлаты, штаны и чуни не востребует. Решался вопрос, кому выдавать одежку, а кто еще в своем до приисков и лагпунктов дотянет. Кирилл, хоть ему и запрещалось разговаривать с заключенными, многим объяснял, что в лагпунктах могут им выдать что-нибудь более доброкачественное. Ну, а уж если получил тряпье из санпропускника, сменки не жди. Нередко он также говорил новичкам, что он и сам еще вчера был таким же, как они, что вот отбухал десятку и вышел, выжил. Новички смотрели тогда на него с острейшим любопытством. Многим он давал надежду этой информацией - все-таки жив человече, уцелел, значит, и у нас есть шанс, значит, не такое уж это гиблое место "Колыма, Колыма, чудная планета"... Кое-кто, однако, взирал с ужасом: десять лет, от звонка до звонка, как вот этот папаша! Неужели ж и наши десять, пятнадцать, двадцать лет вот так же пройдут, и никакого чуда не произойдет, и не распадется узилище?

Хлопот было много. Вохра бегала вокруг с бумагами, выкликала фамилии, номера, статьи Уголовного кодекса. Надо было еще от костяка этапа отделить спецпоселенцев, а из них выделить спецконтингент, а там разобраться, кто СВ (социально вредный), а кто СО (социально опасный). Вольнонаемная обслуга шустрила вокруг вохры, подхватывая приказания. Шустрил и Кирилл с блокнотиком, со связкой ключей, из которых один, между прочим, был от кладовой с ножными кандалами для особо важных гостей. В общем-то проявлялась определенная забота о сохранности живого состава заключенных, иначе какой бы смысл был везти их в такую даль. Рентабельность - один из принципов социалистического строительства.

Сегодняшний этап вызывал у начальства особенную головную боль. Наполовину он состоял из "социально нечуждых", то есть из блатных. Среди них, согласно слухам и сообщениям разных "наседок", в огромный магаданский карантинный лагерь прибывала банда "чистяг", боевики одной из двух враждующих по всей гигантской лагерной системе уголовных клик. Когда-то в старые, может, еще ленинские времена уголовный мир разделился на два лагеря. "Чистяги" были верны воровскому кодексу, в лагерях не горбатили, косили, с начальством в жмурки не играли, психовали, бунтовали. "Суки" хитрили, стучали, приспосабливались, доходили даже до такой низости, как выход на общие работы, то есть "ссучивались". Вражда, стало быть, началась на идеологической основе, как между двумя фракциями социал-демократов, однако впоследствии все эти кодексы были забыты, и смысл вражды теперь состоял лишь в самой вражде. С полгода назад один из казахстанских лагерей был избран полем боя. Туда путем сложной внутрилагерной миграции стеклись крупные силы "сук" и "чистяг". В кровавой схватке победили "чистяги". Остатки "сук", смешиваясь с регулярными этапами путем взяток, вымогательств и угроз, мигрировали на Колыму и здесь, по слухам, основательно укреплялись, особенно в огромном карантинном лагере Магадана - Нагаеве. Теперь в Управлении северо-восточных лагерей стало известно, что сюда разрозненными группами и поодиночке начали прибывать "чистяги" и цель у них одна - окончательное искоренение "сук". Естественно, не обошлось в этой истории и без Полтора-Ивана, который был, конечно, самым "чистым" из "чистяг", а может быть, и их главным подпольным маршалом. Он, по слухам, то ли прибыл в этапе под видом рядового зека, то ли прилетел на самолете Ил-14, маскируясь под личного друга генерала Водопьянова, то ли его в кандальную команду определили, то ли лично начальник Дальстроя генерал Никишов встретил, а его супруга, младший лейтенант МВД Гридасова, приготовила ему постель в особняке на проспекте Сталина; во всяком случае, Полтора-Ивана был здесь.

Так или иначе, но УСВИТЛ ко всем этим шепоткам, рапортичкам и болтовне относился довольно серьезно, резня могла значительно ухудшить баланса рабочей силы, и потому у карантинной вохры в этот день прибавилось головной боли: надо было теперь кроме политических еще и блатных серьезно сортировать.

Вдруг, в разгар этого хипежа, через ящики генгруза перепрыгнул какой-то морячок, крикнул поспешавшему в этот момент по другую сторону проволочного забора Кириллу:

- Эй, керя, ты тут такого хера не знаешь, Градова Кирилла?

Кирилл споткнулся.

- Да это, собственно говоря, я и есть. Градов Кирилл...

- "Собственно говоря-я-я", - передразнил морячок, потом сощурился юмористически. - Ну, иди тогда встречай, дядя, к тебе там пассажирша приехала!

- Какая еще пассажирка? - удивился Кирилл.

Слово "пассажирка" морячок произнес с каким-то особым издевательством. Ему, очевидно, было неловко перед самим собой, что он делает одолжение какой-то пассажирке, ищет какого-то Градова, который к тому же оказывается паршивым старым хмырем, как видно, из троцкистов. Кирилл этот тон уловил и почему-то жутко заволновался, как в тот день двенадцать лет назад, когда ему позвонил следователь НКВД и попросил зайти "покалякать".

- Все пассажиры уже на площадке, - нелепо сказал он и показал в сторону проволочного забора, за которым толпились зеки. Морячок расхохотался:

- Я ж тебе, батя, говорю про пассажирку, а не про зечку!

Он ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону шаровой стены правого борта "Феликса" и пошел прочь.

Почти уже поняв, в чем дело, и отказываясь верить, Кирилл осторожненько, как будто этой осторожностью еще можно было что-то предотвратить, пошел к причалу. Он осторожненько огибал ноги кранов и штабели генгруза и вдруг в десяти метрах от себя увидел спускающуюся по главному трапу знакомую старуху.

В первую секунду у него как бы отлегло от души: все-таки не то, в чем он был почти уже уверен, просто какая-то знакомая по прежней жизни, может быть, из высланных, все-таки не Цецилия явилась, ведь не может же быть... В следующую секунду он понял, что это как раз и была его законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм, а вовсе не какая-то там знакомая старуха.

Сутулая или согбенная под немыслимым числом туго набитых сумок и авосек, она неуклюже шкандыбала вниз по трапу, юбка, как всегда, наперекос, тонкие ноги в немыслимых ботах, еще более немыслимый, как будто с картины Рембрандта, бархатный берет, свисающие из-под него, сильно траченные сединою рыжие космы, пудовые груди, не вмещающиеся в явно маловатое пальто. Казалось, она сейчас рухнет под тяжестью своих сумок, и этих грудей, и всего этого ошеломляющего момента. И впрямь вот ее первый шаг на колымскую землю, и она споткнулась о бревно, зацепилась за канат, разъехалась в луже и упала коленкой в грязь. Мотнулся за ее спиной и даже вроде бы сильно ударил ее меж лопаток большой, как капустный кочан, бюст Карла Маркса, который и сам, словно зек из-за проволоки, выпирал частями лица из ячеек авоськи. Естественно, на борту "Феликса" расхохоталась вахтенная сволочь, а на причале охотно заржала вохра. Кирилл бросился, подхватил жену сбоку под мышки, она глянула через плечо, сразу узнала, рот ее с нелепо намазанными губами распахнулся в истошном и долгом, как пароходный гудок, крике: "Кири-и-ил, родной мо-о-ой!" - "Циленька, Циленька моя, приехала, солнышко..." - бормотал он, целуя то, что он мог поцеловать из неловкой позиции, а именно ее молодое ухо и отвисшую, сильно припахивающую котлетой с луком щеку.

Тут, казалось бы, самое время похохотать молодежи, глядя на любовную сцену двух огородных пугал, однако почему-то и пароходная команда, и вохра немедленно отвлеклись по своим делам, предоставив пугалам упиваться наедине своей встречей. Для успешного издевательства нужно, конечно, чтобы объект как-то реагировал, злился ли, сгорал ли от стыда, данный же объект, то есть воссоединившаяся супружеская пара, был настолько далек от окружающего, что над ним и хохотать становилось неинтересно. Не исключено, впрочем, что у некоторых представителей охранной молодежи жалкая эта сцена тронула какие-то струны в душе, смутно напомнила о непрерывной и непреходящей российской тюремной беде. Во всяком случае все пошли по своим делам, а двое дневальных спокойно, без всяких подгребок спустили с борта на причал основное Цилино добро - два ковровых чемодана от прежних папашиных времен и ящик с классиками марксизма.

Они никак не могли сдвинуться с места. Вдохновенно сияя очами и положив руки на плечи Кирилла, Цецилия вещала, будто со сцены:

- Кирилл, мой любимый, если бы ты знал, сколько мук я перенесла за эти двенадцать лет! Если тебе что-нибудь передавали, не верь! Я была тебе верна! Всех мужчин отвергала, всех! А их было немало, Кирилл, знаешь ли, их было немало!

Кирилл все еще не мог прийти в себя.

- Что ты говоришь, Циленька, что ты говоришь, я не понимаю. Как ты оказалась здесь, на этом... на "Феликсе Дзержинском"?

Она победоносно рассмеялась. Все оказалось не так сложно. Она приехала по путевке Политпросвета, каково? Меня зачислят здесь в штат вечернего университета марксизма-ленинизма, вот так, мой дорогой! Смелость города берет, вот так! Она пошла к самому Никифорову в сектор ЦК, и он после долгого разговора дал добро. Нет-нет, ничего такого, о чем ты думаешь, между нами не было, если не считать, ну, нескольких красноречивых взглядов с его стороны. Ну, все же он понял, что она не из этого числа, проявил настоящий партийный подход к серьезному делу.

Самое ужасное было здесь, на Дальнем Востоке. Ты знаешь, все здесь так бурно растет, повсюду новое строительство, потоки молодежи, неподдельный энтузиазм, транспортные линии перегружены. Она неделю моталась в Находке, пытаясь заполучить билет на какой-нибудь дальневосточный пароход, все бесполезно. Потом ей сказали, что из Ванина на Магадан идет "Феликс Дзержинский", и она тут же понеслась в это Ванино. Там с ней никто разговаривать не хотел, и тогда она вдруг выскочила прямо на капитана. На что я могла рассчитывать, кроме женского обаяния? Ни на что! И вот результат: она плывет на "Феликсе" и капитан, такой суровый морской джентльмен, приглашает ее на обед в кают-компанию. Нет, разумеется, я все поставила в свои рамки, и наши отношения ни разу не вышли за пределы...

Цецилия то бормотала, то выкрикивала весь этот вздор, ничего не замечая вокруг, а только сияя глазами на своего любимого "мальчика". Она, похоже, даже не замечала существенных изменений во внешности "своего мальчика". Читатели первых двух томов нашей саги, разумеется, заметили, что Цецилия Розенблюм принадлежала к сравнительно небольшому числу людей, что не замечают деталей, живя в мире только основных идей.

Между тем до Кирилла начинала из-за совсем недалекого проволочного забора доноситься его собственная фамилия в сопровождении крепких междометий: "Градов, ебенать! Где этот Градов ебаный болтается? Куда, на хуй, Градов блядский испарился?"

Нет, невозможно больше находиться среди этих вохровских скотов и придурков, вдруг подумал Кирилл так, как будто ему уже давно была невмоготу работа в санпропускнике. Теперь, когда жена приехала, я не могу здесь больше оставаться. Бог даст, устроюсь истопником в среднюю школу или в Дом культуры, да хоть и в любую другую котельную.

Мимо шествовал редкий прохвост, сменщик Кирилла Филипп Булкин. Хоть ему и нечего сегодня было делать в порту, он, конечно, не мог упустить прибытия парохода и этапа в надежде чем-нибудь поживиться. Кирилл пообещал Филиппу бутылку ректификата за подменку.

- Вот, видишь, жена приехала, - сказал он. - Не виделись двенадцать лет.

- Интересная у тебя жена, - сказал Булкин, быстрым взором оглядывая Цецилин разношерстный туалет, а также, с особенным вниманием, разваленный вокруг багаж, Филипп Булкин, похоже, принадлежал к числу людей, что как раз сосредотачиваются на деталях, не замечая основной идеи. - Скажи, а не привезла ли она с собой патефонных иголок?

С удивлением узнав, что градовская жена не привезла с собой этого дефицита, что шел на Колыме по рублю за крошечную штучку, он отправился на подмену. Это было ему, конечно, на руку.

Порыскав в портовых джунглях, Кирилл отыскал какую-то бесхозную тачку и погрузил на нее добро Цецилии. Одна из туго набитых сеток оказалась в поле зрения "пассажирки", и она вдруг бросилась на нее, как на приготовленную к обеду курицу. Газетные обертки каких-то кульков разлетались, словно пух курицы, попавшей в ощип.

- Смотри, что я тебе привезла, Кирюша, московские сладости! Ты, наверное, соскучился по московским сладостям!

Все эти "московские сладости" за время ее двухнедельного путешествия порядком утрамбовались, замаслились, расплылись или окаменели в зависимости от консистенции. Тем не менее она все терзала кульки, отламывала кусочки и запихивала их в рот Кириллу:

- Вот курабье, вот грильяж, вот тебе ойла союзная, файн-кухен, струдель, эйер-кухелах, такая вкуснятина, ведь ты же это все так когда-то любил, Градов!

Он посмотрел на нее с нежностью. Этими сладкими и действительно немыслимо вкусными, хоть и малость заплесневевшими, кусочками, равно как и внезапно выплывшим из памяти партийным обращением "Градов", его нелепая жена пытается, очевидно, ему сказать, что все исправимо в этом лучшем из материалистических миров.

Они шли к воротам порта. Рот его был забит смешанной сластью.

- Спасибо, Розенблюм, - промычал он, и они оба прыснули.

У ворот пришлось притормозить. Проходила первая мужская колонна нового этапа. Все свое имущество зеки несли теперь вынутым из мешков, в охапках, направляясь на прожарку вшей.

- Кто эти люди? - изумленно спросила Цецилия. Еще более изумленный Кирилл заставил себя разом проглотить сладкий комок.

- Как кто, Розенблюм? Ведь ты же с ними вместе приехала!

- Позволь, Градов, как это я с ними вместе приехала? Я приехала на теплоходе "Феликс Дзержинский"!

- Они тоже на нем, Розенблюм.

- Я никого из них там не видела.

- Ну да, но разве ты не знала... разве ты не знала, что... кого сюда перевозит "Феликс", эта птица счастья?

- Ну что ты болтаешь, Градов?! - воскликнула она. - Это такой прекрасный, чистый корабль! У меня была крохотная, но идеальная каютка. Душ в коридоре, чистое белье...

- У нас тут этот корабль называют зековозом, - сказал Кирилл, глядя в землю, что было нетрудно, поскольку они шли в гору, а тачка была тяжела.

- Что это за жаргон, Градов? - строго вопросила она и потом зачастила, ласково теребя его загривок, пощипывая щеку: - Перестань, перестань, Градов, милый, дорогой мой и ненаглядный, не нужно, не нужно преувеличивать, делать обобщения...

Он приостановился на секунду и твердо сказал:

- Этот пароход перевозит заключенных. - В конце концов должна же она знать положение вещей. Ведь нельзя же жить в Магадане и не знать магаданскую норму.

Короткая эта размолвка пронеслась, не омрачив их встречи. Они шли в гору по разбитой, еле присыпанной щебнем дороге, толкая перед собой ее пожитки, словно Гензель и Гретель, сияя друг на друга. Между тем уже темнело, кое-где среди жалких избенок и перекосившихся насыпных, почему-то в основном грязно-розового цвета бараков поселка Нагаево зажигались огоньки. Цецилия начала наконец замечать окружающую действительность.

- Вот это и есть Магадан? - с искусственной бодростью спросила она. - А где мы будем ночевать?

- У меня тут отдельная комната, - он не смог удержаться от гордости, произнося эту фразу.

- О, вот это да! - вскричала она. - Обещаю тебе жаркую ночь, дорогой Градов!

- Увы, я этого тебе обещать не могу, Розенблюм, - виновато поежился он и подумал: если бы от нее, от миленькой моей старушки, хотя бы не пахло этими котлетами с луком.

- Увидишь, увидишь, я разбужу в тебе зверя! - Она шутливо оскалилась и потрясла головой. Рот, то есть зубы, были в плачевном состоянии.

Они прошли вверх еще несколько минут и остановились на верхушке холма. Отсюда открывался вид на лежащий в широкой ложбине между сопок город Магадан, две его широких пересекающихся улицы, проспект Сталина и Колымское шоссе, с рядами каменных пятиэтажных домов и скоплениями мелких строений.

- Вот это Магадан, - сказал Кирилл.

На проспекте Сталина в этот момент зажглись городские фонари. Солнце перед окончательной посадкой за сопками вдруг бросило из туч несколько лучей на окна больших домов, в которых жили семьи дальстроевского и лагерного начальства. В этот момент город показался с холма воплощением благополучия и комфорта.

- Хорош! - с удивлением сказала Цецилия, и Кирилл вдруг впервые почувствовал некоторую гордость за этот городок-на-косточках, за этот сгусток позора и тоски.

- Это город Магадан, а там, откуда мы пришли, был только лишь поселок Нагаево, - пояснил он.

Мимо них, сильно рыча на низкой передаче и сияя заокеанскими фарами, прошел легковой автомобиль. На руле лежали перчатки тонкой кожи с пятью круглыми дырками над костяшками пальцев. В суровой безмятежности проплыл мимо английский нос капитана.

Чем дольше они шли, тем больше отклонялись в сторону от фешенебельного Магадана, тем страшнее для Цецилии Розенблюм становились дебри преступного поселения: перекошенные стены бараков, подпорки сторожевых вышек, колючая проволока, помойки, ручьи каких-то кошмарных сливов, клубы пара из котельных. Временами вдруг возникало нечто ободряющее, связывающее хоть отчасти с животворной современностью: то вдруг детская площадка с фигурой советского воина, то вдруг лозунг: "Позор поджигателям войны!", то портрет Сталина над воротами базы стройматериалов. Однако Кирилл все толкал тачку, и они оставляли за спиной и эти редкие бакены социализма и углублялись в сплошной бурелом послелагерной зековской жизни; Тут еще ни с того ни с сего из черного неба мгновенно, без всякой раскачки понеслись снежные вихри.

- Вот так тут всегда, - пояснил Кирилл. - Внезапно начинается первый буран. Но мы уже пришли.

Под бешено пляшущим фонарем видна была низкая розовая, постносахарная стена с кустистой трещиной, из которой вываливался всякий хлам. Прямо в дверь бил снежный вихрь. Кирилл не без труда ее оттянул, стал втаскивать вещи.

Пол длинного коридора, в котором оказалась Цецилия, казалось, пережил серьезное землетрясение. Кое-где доски выгибались горбом, в других местах проваливались или торчали в стороны. В конце коридора были так называемые места общего пользования. Оттуда несся смешанный аромат испражнений, хлорки, пережаренного жира нерпы. Не менее трех десятков дверей тянулись вдоль стен, изогнутых и выпученных уже на свой собственный манер. Из-за дверей неслось множество звуков в спектре от робкого попердывания до дивного голоса певицы Пантофель-Нечецкой, исполнявшей по первой программе Всесоюзного радио арию из оперы "Наталка-Полтавка". Откуда-то со странной монотонностью исходила угроза: "Откушу!" Мужской ли это был голос, женский ли, не понять. Заунывно и зловеще голос злоупотреблял двумя первыми гласными неприятного слова, на третьей же гласной всякий раз совершенно одинаково взвизгивал, так что получалось нечто вроде "О-о-откуу-у-ушуй!".

В середине коридора лежало неподвижное тело, о которое Цецилия, разумеется, споткнулась.

- Ну тут, как понимаешь, не Москва, - смущенно произнес Кирилл, снял висячий замок и открыл фанерную дверь в свою "отдельную комнату". Висящая на длинном, впрочем, укороченном несколькими узлами шнуре "лампочка Ильича" осветила пять квадратных метров пространства, в котором едва помещались топчан, покрытый лоскутным одеялом, этажерочка с книгами, маленький стол, два стула и ведро.

Ну вот, садись. Куда? Вот сюда. Ну, вот я села, а теперь ложусь, гаси свет! Ну, разве ж сразу, Розенблюм? Я двенадцать лет этого ждала, Градов! Всех ухажеров отгоняла, а сколько их было! Да я ведь, Циленька, что называется, совсем... Нет-нет, такого не бывает, чтобы совсем... вот, бери и жми, и жми, и сам не заметишь, как... ну вот, ну вот, вот вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик...

Хорошо хоть темно, думал Кирилл, все же не видно, с какой старухой совокупляюсь. Вдруг он увидел в полосе мутного света, идущего из крохотного окна, лежащую на столе авоську с Марксом. Закругленные черты основателя научного коммунизма были обращены к потолку завального барака. Присутствие основоположника почему-то придало Кириллу жару. Запах пережеванной котлеты испарился. Погасли все звуки по всему спектру, включая монотонное "откушу". Синеблузочка, комсомолочка 1930-го, великого перелома, огромного перегиба; электрификация, смык, тренаж! Цецилия торжествующе завизжала. Бедная моя девочка, что сталось с тобой!

В тишине, последовавшей за этой патетической сценой, кто-то крякнул так близко, как будто лежал на той же подушке.

- Кирюха-то, чих-пых, бабенку приволок, - сказал ленивый голос.

- Да неужто Кирилл Борисыч шалашовку себе обеспечил? - удивился бабий голос.

- А то ты не слыхала, дура, - пробасил, поворачиваясь, ленивый. Стенка при его повороте прошла ходуном, в ногах сквозь отслоившуюся фанеру видна была черная пятка обитателя соседней "отдельной комнаты".

- Жена приехала с "материка", Пахомыч, - негромко сказал Кирилл. - Законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм.

- Поздравляю, Борисыч, - сказал Пахомыч. Он явно лежал теперь спиной к стене. - А вас с приездом, Цилия Розенблюмовна.

- Я тебе обещаю, что у нас скоро будет настоящая отдельная комната, - прошептала Цецилия Кириллу прямо в ухо.

Шепот ее щекоткой прошел через ухо прямо в нос. Кирилл чихнул

- Хочешь спирту? - спросил Пахомыч.

- Завтра выпьем, - ответил Кирилл.

- Обязательно, - вздохнул Пахомыч.

Кирилл пояснил в розенблюмовское молодое ухо:

- Он как раз из нашей с тобой Тамбовщины. Добрейший мужик. Сидел за вооруженный мятеж...

- Что за глупые шутки, Градов, - усталой баядеркой отмахнулась Цецилия.

Надо, однако, раскладываться. Кирилл взялся распаковывать багаж, стараясь увиливать от прямых взглядов на копошащуюся рядом старуху. Да вовсе и не старуха же она. Ведь на три года младше меня, всего лишь сорок четыре. Сорок лет - бабий цвет, сорок пять - ягодка опять. Глядишь, и помолодеет Розенблюм.

- А это еще что тут такое у тебя, Градов?! - вдруг воскликнула Цецилия. Подбоченившись, она стояла перед этажерочкой, на верхушке которой располагался маленький алтарь-триптих, образы Спасителя, Девы Марии и святого Франциска с лесной козочкой под рукой. Эти лагерные, сусуманской работы образа подарил Кириллу перед разлукой медбрат Стасис, которому еще оставалось досиживать три года.

- А это, Циля, самые дорогие для меня вещи, - тихо сказал он. - Ты еще не знаешь, что в заключении я стал христианином.

Он ожидал взрыва, воспламенения, неистового излияния марксистской веры, однако вместо этого услышал только странное кудахтанье. Бог мой, Розенблюм плачет! Будто вслепую протягивает руку, опускает ему на голову, как Франциск Ассизский на братца-волка, шепчет:

- Бедный мой, бедный мой мальчик, что с тобой сталось... Ну, ничего, - встряхнулась тут она. - Это у тебя пройдет!

Бодрыми движениями рассупонила Маркса, водрузила его на этажерку рядом с образами. Вот теперь уж и посмотрим, кто победит! Оба облегченно рассмеялись.

Ну, разве ж не идиллия? Кипит московский электрический чайник. Распечатана пачка "грузинского, высший сорт". Комки слипшихся сладостей разбросаны по столу. Посвистывает первая метель осени сорок девятого года. Затихает завальный барак, только откуда-то еще доносится голос Сергея Лемешева: "Паду ли я, стрелой пронзенный", да гребутся по соседству увлеченные примером Пахомыч со своей бабой Мордёхой Бочковой. Цецилия же извлекает большую фотографию девятнадцатилетней давности. На веранде в Серебряном Бору после их свадебного обеда. Все в сборе: Бо, и Мэри, и Пулково, и Агаша, и восьмилетний их кулачонок-волчонок Митя, и Нинка с Саввой, и четырехлетний Борька IV, и хохочущий пуще всех молодой комдив, и неотразимая, белое платье с огромными цветами на плечах, Вероника, ах, Вероника...

- Эта сволочь, - вдруг прошипела Цецилия. - Тебя могли освободить еще в сорок пятом, освободить и реабилитировать как брата маршала Градова, всенародного героя, а эта сволочь, проститутка, спуталась с американцем, со шпионом, удрала в Америку, даже не дождавшись известий о сыне! Не говори мне ничего, она - сука и сволочь!..

- Не надо, не надо, Циленька, - бормотал он, поглаживая ее по голове. - Ведь мы же все тогда друг друга любили, посмотри, как мы все влюблены друг в друга и как мы счастливы. Этот миг был, вот доказательство, он никуда не улетел, он всегда вместе с нами существует...

Когда она злится, лицо, нос и губы вытягиваются у нее, как у какой-то смешной крысинды. Но вот лицо разглаживается, кажется, уже перестала злиться на Веронику...

- Ты говоришь, мы все любили друг друга, а я никого из них вокруг просто не видела, только тебя...

Глава II

БЬЕТ С НОСКА!

От колымского убожества, дорогой читатель, столь верно идущий за нами уже несколько сотен страниц, заграничное мое перо, купленное на углу за один доллар и семь копеек и снабженное по боку загадочной надписью "Paper-mate Flexgrip Rollen - Micro", уведет вас в огромный город, склонный на протяжении веков очень быстро впадать в полнейшую мизерность и затрапезность и со столь же удивительной быстротой выказывать свою вечную склонность к обжорству, блуду и странной какой-то, всегда почти фиктивной, но в то же время и весомой роскоши. Итак, мы в городе, давшем название всему этому трехступенчатому сочинению, в Москве, н.д. и у.ч., то есть наш дорогой и уважаемый читатель.

По-прежнему на общих кухнях коммунальных квартир хозяйки швыряли друг в дружку кастрюли со щами, а молодожены спали на раскладушках под столом в одной комнате с тремя поколениями осточертевшей семьи. По-прежнему на покупку гнусных скороходовских ботинок уходило ползарплаты, а шитье зимнего пальто было равносильно постройке дредноута. По-прежнему очереди в баню занимались с утра, а посадка в автобус напоминала матч вольной борьбы. По-прежнему вокруг вокзалов валялись пьяные инвалиды Великой Отечественной, а в поездах слепые и псевдослепые пели жестокий и бесконечный романс "Я был батальонный разведчик". По-прежнему содрогался обыватель при виде ночных "воронков", и по-прежнему все остерегались открывать двери на кошачье мяуканье, дабы не впустить банду "Черная кошка", во главе которой стоял, по слухам, могучий и таинственный бандит Полтора-Ивана.

Голод, впрочем, кончился. Собственно говоря, в Москве он на самом деле никогда и не начинался. Худо-бедно, но снабжение столичного населения по карточкам во время войны осуществлялось, ну а после денежной реформы сорок седьмого и отмены карточной системы в хлебных магазинах появились батоны, крендели, халы, французские булочки (через два года, впрочем, переименованные в городские, дабы не распространять космополитическую заразу), сайки, баранки, сушки, плюшки, всевозможные сдобы, затем по крайней мере полдюжины названий ржаных изделий - бородинский, московский, обдирный... в кондитерских же отделах среди щедрой россыпи конфет воздвиглись кремовые фортификации, подкрепленные серьезными, в каре и в овалах, формациями шоколадных наборов, в гастрономах же в отделе сыров можно было теперь увидеть не только жаждущих пожрать, но и знатоков, ну, какого-нибудь грузного москвитянина с налетом прошлого на мясистом лице, который благодушно объясняет более простодушной соседке: "Хороший сыр, голубушка моя, портяночкой должен пахнуть..."

Да и мясная гастрономия, хо-хо, не плошала, ветчины и карбонады радовали глаз своим соседством с сырокопчеными рулетами, разнокалиберными колбасами, вплоть до изысканных срезов, обнажавших сущую мозаику вкуснейших элементов начинки. Сосиски, те свисали с кафельных стен какими-то тропическими гирляндами. Сельди разной жирности полоскались в судках, чертя над головами покупателей невидимые, но ощутимые траектории к отделу крепких напитков. Ну, а там представал глазу патриота сущий парад гвардейских частей, от бутылочных расхожих водок до штофных ликеров. Икра всегда была в наличии, в эмалированных судках она смущала простой народ, веселила лауреатов Сталинских премий. Крабы в банках были повсюду и доступны по цене, но их никто не брал, несмотря на потрескивающую в ночи неоновую рекламу. То же самое можно было сказать и про печень трески, и это может подтвердить любой человек, чья юность прошла под статичным и вечным полыханием сталинской стабилизации: "Печень трески! Вкусно! Питательно!"

У простого народа были свои радости: "микояновские" котлеты по шесть копеек, студень, что повсюду стоял в противнях и продавался за цену почти символическую, то есть максимально приближенную к коммунизму.

Живы еще были кое-где знаменитые московские пивные в сводчатых подвалах. Вот спускаешься, например, в "Есенинскую", что под Лубянским пассажем. Товарищ половой тут же, не спрашивая, ставит перед тобой тарелочку с обязательной закуской: подсоленные сухарики, моченый горошек, ломтик ветчинки или косточка грудинки; о, русские ласкательные, едальные уменьшительные! А пивко-то, пивко! И бочковое, и бутылочное к вашим услугам! "Жигулевское", "Останкинское", "Московское" в поллитровках, "Двойное золотое" в маленьких витых сосудах темного стекла!

Откуда же оно взялось - и довольно скоро после военной разрухи - это сталинское гастрономическое изобилие? Впоследствии нам объяснят, что возникло оно в городах за счет ограбления села, и мы с этим согласимся, хотя и позволим себе предположить, что объяснение не покрывает всей проблемы.

Порядок был тогда, неизменно гаркнут нам в ответ ветераны вооруженной охраны. Воровства не было! И в этом тоже содержится истина или, скажем так, часть истины. В самом деле, народ наш российский доведен был Чекой до такой кондиции, что уж и воровать боялся. За мешочек колосков со вспаханного поля, за полусгнившую, никому не нужную картофь отправляли "по указу" на десять лет кайлить вечную мерзлоту. Не важно было, что ты взял, колбасы вязку или золотишка на сто тыщ, все получали "за расхищение социалистической собственности" жутчайшие каторжные сроки, а то и вышку могли схлопотать, если дело отягощалось какими-нибудь обстоятельствами. В лагеря отправлялись и те недотепы, что опаздывали на работу, то есть совершали проступок, близкий к саботажу великой реконструкции. В общем, трудно отрицать: порядок был.

И все-таки для того, чтобы полностью объяснить грандиознейшую стабилизацию и распространение могущества, возникшие к концу сороковых и распространившиеся на первую половину пятидесятых годов, нам придется скакнуть с накатанных рельс реализма в трясину метафизики. Не кажется ли нам, елки-палки, что дело все в том, что к тому времени организм социализма, который мы теперь в связи с недавними событиями не можем не сравнить с простым человеческим организмом, хотя бы по продолжительности жизни, что к тому времени этот организм социализма просто-напросто достиг своего пика, не кажется ли нам? То есть в том смысле, что... вот именно в том смысле, что социализм, если его рассматривать как некое биотело, а почему бы нам не рассматривать его как тело, достиг вершины своего развития, и вот именно потому-то и работал тогда некоторое время без сбоев.

И впрямь, ему было в те времена слегка за тридцать, расцвет каждого отдельно взятого тела. Предельно развитая суть всякого тела и данного тела, то есть социализма, в частности. Наконец-то было достигнуто сбалансированное совершенство общества: двадцать пять миллионов в лагерях, десять миллионов в армии, столько же в гэбэ и системе охраны. Остальная часть дееспособного населения занята самоотверженным трудом; состояние умов и рефлекторных систем великолепное. Произошло максимальное и, как впоследствии выяснилось, окончательное геополитическое расширение. Возникший под боком, как гирлянда надувных мешков, социалистический лагерь, старательно подравнивался к метрополии, чистил ячейки. К моменту начала нашего третьего тома, то есть к осени 1949 года, прошли уже в каждой "стране народной демократии" свои большие чистки. Одна лишь банда бывших друзей умудрилась увернуться от сталинских объятий, "банда Иосифа Броз Тито с его гнусными сатрапами, банда американских шпионов, убийц и предателей дела социализма". Ненависть, обращенная к Югославии, была так горяча, что безусловно свидетельствовала не только о желчном пузыре стареющего паханка, но и об активности, то есть совершенстве, социалистических процессов. Разоблачение предателей не затихало ни на минуту ни в прессе, ни на радио, ни в официальных заявлениях. Кукрыниксы и Борис Ефимов соревновались в похабнейших карикатурах. То изобразят строптивого маршала в виде толстожопой бульдожицы на поводке у долговязого "дяди Сэма" - с когтей, конечно, капает кровь патриотов, то в виде расплывшегося в подхалимском наслаждении пуфа, на котором все тот же наглый "дядя Сэм" развалился своей костлявой задницей. Постоянно делались намеки на толстые ляжки вождя югославских коммунистов и на нечто бабье в очертаниях его нехорошего лица. В каких только преступлениях и злостных замыслах не обвинялся этот человек, однако один, может быть, самый гнусный замысел никогда не упоминался. Дело в том, что у вождя южных славян была тенденция не только к отколу от лагеря мира и социализма, но и к слиянию с оным. Еще в сорок шестом "клика Тито" предложила Сталину полный вход Югославии в СССР на правах федерации союзных республик, ну и, разумеется, вход всей "клики" в Кремль на правах членов Политбюро. Сталин тогда струхнул больше, чем в сорок первом. Явится "верный друг СССР" в Кремль со своими гайдуками, а ночью передушит всех одновременно в кабинетах и спальнях. Вот в чем причина упорства - хочет, мерзавец, стать вождем не только южных, но и вообще всех славян. Любопытно, что этот в общем-то самый страшный заговор против прогресса никогда не упоминался в советской печати. Слишком уж кощунственной казалась сама идея посягательства на великого отца народов и его главное детище - Советский Союз.

Вообще, не так много преступлений упоминалось конкретно, особенно когда речь шла о клевете на Советский Союз. Вот, например, Юрий Жуков, один из лучших, можно сказать, бойцов пера, пишет из Парижа о взрыве клеветы в империалистической прессе, а в чем суть клеветы, никогда не сообщает, просто "гнусная клевета, исполненная зоологической ненависти к оплоту мира и прогресса". В этом неназывании, неупоминании тоже проявлялась вершина социализма, его полный расцвет, ибо новому советскому человеку вовсе и не нужны были детали для того, чтобы преисполниться благородным гневом.

И все главные советские писатели, особенно международно нацеленные на борьбу за мир, такие, как Фадеев, Полевой, Симонов, Тихонов, Турсун-заде, Грибачев, Софронов, Эренбург, Сурков, очень хорошо знали, что не нужно ничего уточнять, говоря о злобной клевете. Вообще, с писателями в те времени было фактически достигнуто партией предельное взаимопонимание. Литературная общественность решительно отвергла как космополитический декаданс, так и высосанный из пальца конфликт внутри советского общества. Спустя некоторое время неразумные выбросили "бесконфликтность" как извращение, а ведь и в ней тоже выражалась молодая зрелость, полный апофеоз социалистического тела.

У каждого зрелого тела все должно быть хорошо внутри, однако извне у него обязательно должен быть сильный враг. Этот враг был и у нас, да не какая-нибудь Югославия, а самый гнусный, самый коварный ну и, конечно, самый обреченный - Америка! Все другие враги, даже Англия, были менее гнусными, менее коварными и даже менее обреченными, потому что были слабее Америки. Вот и в этом противостоянии с Америкой наше социалистическое тело достигло тогда значительных успехов. Во-первых, разрушило ее атомную монополию; во-вторых, выставило нерушимый заслон в Германии в виде республики рабочих и крестьян; в-третьих, мощно атаковало американских сатрапов в Корее - "Но время движется скорее, И по изрытой целине Танкисты Северной Кореи Несут свободу на броне..." (С.Смирнов); в-четвертых, путем развернутого движения за мир укоротило руки реакции в Западной Европе, в-пятых, у себя дома окончательно и бесповоротно покончило с тлетворными атлантическими влияниями.

И вот перед нами распростертый через эти славные годы лежит огромный, воспетый сатанинскими хоралами, но все-таки на удивление все еще живой, жрущий и плюющий, бегущий, марширующий и пьяно вихляющийся город, и мы смотрим на него глазами шестнадцатилетнего вьюноши, явившегося на Сретенский бульвар из татарского захолустья, и глазами двадцатитрехлетнего мужчины, вернувшегося на улицу Горького из польских лесов.

Куда девались инвалиды Великой Отечественной войны? В один прекрасный день вдруг исчезли все, о ком ходила в народе столь милая шутка: "Без рук, без ног, на бабу - скок!" Администрация позаботилась: на прекрасных улицах столицы и в мраморных залах метро нечего делать усеченному народу. Так мгновенно, так потрясающе стопроцентно выполнялись в те годы решения администрации! Инвалиды могут прекрасно дожить свой век в местах, не имеющих столь высокого символического значения для советского народа и всего прогрессивного человечества. Особенно это касалось тех, что укоротились наполовину и передвигались на притороченных к обезноженному телу платформочках с шарикоподшипниками. Эти укороченные товарищи имели склонность к черному пьянству, выкрикиванию диких слов, валянью на боку колесиками в сторону и отнюдь не способствовали распространению оптимизма.

Пьянство вообще-то не особенно возбранялось - если ему предавались здоровые, концентрированные люди в свободное от работы или отпускное время. Напитки были хорошего качества и имелись повсюду, вплоть до простых столовых. Даже глубокой ночью в Охотном ряду можно было набрать и водок, и вин, и закусок в сверкающем чистотою дежурном гастрономе. К началу пятидесятых годов полностью возродились огромные московские рестораны, и все они бывали открыты до четырех часов утра. Во многих играли великолепные оркестры. Борьба с западной музыкой после полуночи ослабевала, и под шикарными дореволюционными люстрами звучали волнующие каскады "Гольфстрима" и "Каравана". В большом ходу были так называемые световые эффекты, когда гасили весь верхний свет и только лишь несколько разноцветных прожекторов пускали лучи под потолок, где вращался многогранный стеклянный шар. Под бликами, летящими с этого шара, танцевали уцелевшая фронтовая молодежь и подрастающее поколение. В такие моменты всем танцорам казалось, что очарование жизни будет только нарастать и никогда не обернется гнусным безденежным похмельем.

Процветал корпус московских швейцаров, широкогрудых и толстопузых, с окладистыми бородами, в лампасах и с галунами. Далеко не все из них были рвачами и гадами, некоторые горделиво несли традицию, удовлетворенно подмечая эстетический поворот в сторону имперских ценностей. Особенно нравилось швейцарам введение формы в различных слоях населения: черные мундиры горняков и железнодорожников, серые с бархатными нашивками пиджаки юристов различных классов... По мере увеличения успехов легкой промышленности вся страна, разумеется, будет одета в форму, и тогда легче будет угадывать клиентуру.

Пока что есть, конечно, отдельная анархия. Московские парни, например, любят ходить с поднятыми воротниками и в резко сдвинутых набок восьмиклинках из ткани букле. Модники особенно дорожат длинными клеенчатыми плащами, поступающими из Германии в счет репараций. Чрезвычайно популярны чехословацкие вельветовые курточки с молнией и кокеткой, а также отечественного производства маленькие чемоданчики с закругленными краями. Вот вам портрет молодого москвитянина 1948 - 1949 годов: кепка-букле, курточка с молнией, клеенчатый плащ, в руке чемоданчик. Детали в виде носа, глаз и подбородка дописывайте сами.

Идеалом тогдашней молодежи был Спортсмен. Довоенное слово "физкультурник" употреблялось лишь в насмешку, как показатель непрофессиональности. Высококлассный носитель слова "спортсмен" был профессионалом или полупрофессионалом, хотя в стране Советов профессионального спорта в отличие от растленного Запада не существовало. Спортсмен получал от государства стипендию, точные размеры которой никто не знал, поскольку она шла под грифом "совершенно секретно". В крайнем случае, если Спортсмен до стипендии еще не дотянул, он должен был получать талоны на спецпитание. Спортсмен был нетороплив и неболтлив, среди публики цедил слова, передвигался с некоторой томностью, скрывающей колоссальную взрывную силу. Из репарационных клеенок настоящий Спортсмен, конечно, вырос. Являл обществу струящийся серебристый габардин или богатую пилотскую кожу. Кепарь-букле, однако, на башке задерживался, иногда даже с подрезанным козырьком, как память о хулиганской мальчиковости.

Из всех спортсменов главными героями были футболисты команд мастеров, особенно ЦДКА и новоиспеченного клуба ВВС, опекуном которого был генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. Большой популярностью пользовались игроки нового послевоенного вида спорта, который сначала назывался канадским хоккеем, а потом в ходе антикосмополитической кампании был переименован в хоккей с шайбой. Очень часто хоккеистами оказывались те же самые футболисты. Зимой, когда поля затягивались льдом, "мастера кожаного мяча" обувались в железо, на голову же водружали "велосипедки" с продольными, "вдоль по черепку", дутыми обручами или даже шлемы танкистов; и-и-и, пошла писать губерния: свистит шайба, скрежещут коньки, сшибаются, исторгая из печенок матерок, сильные офицерские тела.

Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, перевернувшись через себя, "вбить дулю в девяточку", ну, а на хоккее, заложив неповторимый вираж за воротами, влеплял шайбу вратарю прямо "под очко". Да и внешностью молодой человек обладал располагающей: бритый затылок, чубчик на лбу, квадратная, наша русская, ряшка, застенчиво-нахальная улыбочка: Сева такой.

Хоккейные побоища на "Динамо" в двадцатипятиградусный мороз. Клубы пара над могутной толпой, что твоя торфяная теплоэлектростанция. Опытные болельщики в тулупах поверх пальто, в карманах стеклоцех: "четвертинки" и "мерзавчики". Да и какой же русский не любит ледяных забав!

Катками, вообще, невероятно увлекалось население в Москве. В Казани, скажем, или в Варшаве такого не было. В вечерний час от метро "Парк культуры" к самому залитому льдом Парку культуры шли через Крымский мост толпы молодежи, несли свои "норвеги", "ножи", "снегурочки". Там, в ледяных аллеях, под электрическими арками, назначались свидания, шло скользящее ухаживание, проливалась и кровянка. "Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня!" - разносился из репродукторов тоненький, девчачий голос популярной певицы.

Популярен был и баскетбол, однако не в столь широких кругах. Старшие школьники и студенты особенно увлекались этой американской игрой, которую так и не умудрились переименовать на патриотический манер в "корзиномяч". Казанский провинциал, что сам недавно начал играть и уже умел передвигаться с мячом и бросать из затяжного прыжка, совершенно обалдел от размаха баскетбольной жизни столицы. Одни прибалты чего стоят! Команда Эстонии, настоящие европейские атлеты, выходила на площадку в кожаных наколенниках, тщательно набриолиненные волосы разделены на пробор, все улыбаются, расшаркиваются перед судьями, никакого мата, хрипа, плевков, выигрывают, как хорошо сказано было в газете, "с легкостью и изяществом". Или литовские гиганты, крутящие так называемую "восьмерку" перед ошеломленными игроками Киргизии. Счет 115:15 в пользу больших людей малой страны.

Между тем идеал московской женщины тех дней был весьма далек от спортивных ристалищ. В этом идеале сочетались черты певицы Клавдии Шульженко и киноактрисы Валентины Серовой. Идеал прогуливался по Москве в туфлях-платформах с ремешками, переплетенными на щиколотке, и в белых войлочных "труакарах". Взгляд этого идеала обещал уцелевшим мужчинам и подрастающему поколению удивительное воплощение каких угодно романтических мечтаний. У нашего "поляка", весьма сдержанного в сложных условиях работы за рубежом, в Москве закружилась голова. Однажды на Сретенке он покупал свой "Дукат" (десяток сигарет в маленькой оранжевой пачечке), когда все мужики возле табачного киоска повернули головы в одном направлении. Среди кургузых эмок и трофейных лягушек "БМВ" мимо скользил огромный зеленый открытый "линкольн", и в нем на заднем сиденье мечтательная белокурая головка. "Серову в Кремль ебать повезли", - похмельным басом пояснил кто-то из курящих. Была ли это Серова, и в Кремль ли ее везли, и действительно ли для патриотической миссии, никому неведомо, однако наш "поляк" долго еще выискивал среди московской транспортной шелупени зеленый "линкольн", всерьез собираясь в следующий раз прыгнуть на его подножку и вырвать у "мечты" номер телефончика. Так никогда больше не увидел и вообще усомнился в реальности того момента на Сретенке у табачного киоска; не во сне ли привиделось, а потом уже в ложных воспоминаниях переселилось на Сретенку?

В сценке этой наблюдался еще один любопытный момент - эдакое небрежное, запросто, упоминание Кремля в контексте московского блядства. Похмельный хмырь, конечно, не представлял большинства населения, а только, лишь разрозненный, растрепанный московский "мужской клуб", однако клуб этот был еще до конца не добит, в нем еще играли на бильярде, делали ставки на бегах, дули водку и пиво под сардельки с кислой капустой или, напротив, на крахмальных скатертях "Националя" употребляли марочный коньяк под семгу, бардачили по "хатам".

Что касается Кремля, то как-то трудно было себе представить, что столь легкая и милая красавица направлялась в эту мрачную твердыню. Еще куда ни шло, если бы под покровом ночи, в "воронке", с кляпом во рту волокли красавицу на поругание... Ведь, по слухам, Он как раз по ночам там сидит, думает о судьбах мира и прогресса...

Проходя как-то в полночь по Софийской набережной, "варшавянин" не мог оторвать взгляда от Кремлевского холма. Рубиновые звезды отчетливо светились и как бы поворачивались под темным осенним ветром, все, что ниже башенных шатров, было недвижимо и ужасно. Вдруг появился и прополз некий огонь. Скорее всего, это была фара патрульного мотоцикла, и все-таки наш "варшавянин" содрогнулся: трудно было не подумать, что это глаз дракона прошел во мраке.

Кажется, никто не заметил, как содрогнулся опытный, видавший всякое "варшавянин". Набережная была пуста, ни души, за исключением какого-то юнца, притулившегося в десяти шагах под аркой, но он, кажется, тоже не заметил, потому что и сам содрогнулся, когда по кремлевскому бугру прошел светящийся глаз.

Что за странный юнец, что он тут делает один, почему вперился взором в резиденцию главы государства? В Польше пришлось бы такого повернуть лицом к стене и обыскать...

- Спичек нет? - спросил "варшавянин".

- Я не курю, - ответил наш "казанец".

Чудак, усмехнулся первый, как будто я его спрашиваю курит он или нет. Да ведь он меня не про курение спрашивает, а про спички, подумал второй и покраснел. Позор, краснею перед каким-то парнем. Чего это он покраснел, этот пацан?

Не холодно? Парень, конечно, имел в виду сомнительную одежку пацана.

Ветер парусил сатиновую рубашку. Под ней, правда, что-то еще было надето, однако что бы там ни было надето, все-таки слабовато для октябрьской ночи. Парень, естественно, не знал, что это "что-то еще" было скрытой мукой пацана. По каким-то непонятным причинам пацан считал, что рубашка у него как раз такая, в какой надлежит прогуливаться "юноше конца сороковых годов", а вот это "что-то еще" совсем, совсем "не из той оперы": бабушкина фуфайка. Растянувшийся, неопределенного цвета утеплитель он надевал под рубашку и глубоко засовывал в штаны, чтобы не деформировалась фигура сзади. При ходьбе, однако, фуфайка собиралась комками на заду и на боках, лишая население столицы возможности любоваться безукоризненными юношескими формами. Была, конечно, еще и телогреечка, стеганый ловкий ватник, который мог бы решить эту проблему, однако в Москве, в отличие от Казани, ватники эти были явно не в ходу среди "юношей конца сороковых годов", а больше принадлежали дворницкому сословию. Вот почему пацан доходил до минусовой температуры в своей "хорошей" рубашке, под которой таилась нехорошая, постыдная фуфайка. Нет, спасибо, не холодно, ответил он незнакомому парню.

Они собрались было уже разойтись, но на секунду задержались, словно хотели запомнить друг друга. Парень в черном пальто с поднятым воротником - темно-рыжие волосы, светло-серые жесткие глаза - восхитил провинциального пацана. Вот оно, воплощение современной московской молодежи, такая уверенность в себе, наверняка мастер спорта, подумал пацан. Может, подарить свитер этому сопливому романтику, с усмешкой подумал парень. Из Польши он привез полдюжины толстых свитеров. Однако это будет как-то странно, дарить свитер незнакомому пацану.

Они разошлись. Пацан дошел до угла небрежной неторопливой походкой, боясь, что парень, обернувшись, может подумать, что ему холодно. На углу оглянулся. Парень садился в седло мотоцикла. Развевалась шевелюра. Он смирял ее извлеченной из багажника лыжной шапочкой. Если бы у меня был такой старший брат, вдруг подумал пацан, завернул за угол и тогда уже дунул во все лопатки, забыв о сомнительных подошвах, о которых, признаться, помнил всегда, помчался, спасаясь от ветра, а временами вдруг как бы сливаясь с ветром, как бы восторженно взлетая, к станции "Новокузнецкая", к теплым кишкам метрополитена.

Его старший брат погиб в Ленинграде во время блокады. Его отец сидел свой пятнадцатилетний срок в воркутинских лагерях. Его мать только что освободилась из колымских лагерей и осела в Магадане, то есть в том месте, откуда мы начали третий том нашей градовской саги. Считая себя, однако, представителем "молодежи конца сороковых годов", этот пацан думал не о тех миллионах своих сверстников, что числились там, где положено им было числиться, "детьми врагов народа", а о тех, кто играл в баскетбол, футбол и хоккей, проносился мимо на трофейных и отечественных мотоциклах, танцевал румбу и фокстрот, уверенно, ловко подкручивая своих партнерш, сногсшибательных московских девчонок.

Москва, собственно говоря, была для этого пацана промежуточной остановкой на пути в Магадан. До этого он ни разу не выезжал из Казани, там воспарял юношеской душою к урбанистической романтике. Не замечая повсеместного убожества, озирал только закатные силуэты башен и крыш, засохшие фонтаны и перекошенные окна "прекрасной эпохи". И вдруг попал в большой мир, в кружение столичного обихода, вот он где. Город, какая уж там Казань, о которой певец Города Владимир Маяковский не нашел ничего лучшего сказать, как только: "Стара, коса, стоит Казань..."

Из Москвы он должен был лететь в Магадан вместе с маминой покровительницей, колымской вольной гражданкой, возвращающейся из отпуска. Покровительница в связи с семейными делами затягивала отъезд, а он пока что кружил по московским улицам, и в деловой толчее, и в ночной пустыне, в день по десять раз влюблялся в мелькающие мимо личики, кропал стишки на обрывках "Советского спорта": "Ночная мгла без содроганий Неслышно нанесла удар, Упал за баррикадой зданий Зари последний коммунар...", вообще вел себя так, как будто напрочь забыл, кто он такой, как будто никто не может украсть его молодость, как будто ему никогда не приходило в голову - ну, за исключением, может быть, того момента, когда по ночному Кремлю прополз драконий глаз, - что этот город до последнего кирпича пронизан жестокостью и ложью.

А между тем Москва...

Глава III

ОДИНОКИЙ ГЕРОЙ

От чего я точно пьяный бабьим летом, бабьим летом... - пел московский бард в шестидесятые годы. Бабьим летом сорок девятого, в начале октября, то же настроение охватывало двадцатитрехлетнего мотоциклиста, еще не знавшего этой песни, но уже как бы предчувствовавшего ее появление. Он кружил в вечерний час пик по запруженным улицам в районе Бульварного кольца на трофейном мотоцикле "цюндап", и закатное, начинающее принимать оттенок зрелой меди небо, открывающееся, скажем, при спуске со Сретенки, почему-то сильно волновало его, как будто обещало за ближайшим поворотом некую волшебную встречу, как будто оно открывалось не перед матерым диверсантом из польских лесов, а перед каким-нибудь наивным вьюношей-провинциалом. Все это дело, очевидно, связано с бабами, думал Борис IV Градов. Собственно говоря, он уже целый год был основательно влюблен во всех баб Москвы.

В это же время по Садовому кольцу, держась вблизи от тротуара, медленно ехал черный лимузин с пуленепробиваемыми стеклами. В нем на заднем диване сидели два мужика. Одному из них, генерал-майору Нугзару Ламадзе, было слегка за сорок, второму, маршалу Лаврентию Берии, заместителю председателя Совета Министров, отвечающему за атомную энергию, и члену Политбюро ВКП(б), отвечающему за МГБ и МВД, было за пятьдесят. Последний тоже, можно сказать, был влюблен во всех баб Москвы, однако несколько иначе, чем наш мотоциклист. Чуть раздвинув кремовые шторки лимузина, маршал в щелку внедрял свое зоркое стеклянное око, следя за проходящим, большей частью очень озабоченным женским составом трудящихся столицы. От этого подглядывания его отяжелевшее тело принимало какой-то неестественный поворот, вывернувшийся голый затылок напоминал ляжку кентавра.

Левая рука маршала поигрывала в кармане брюк.

Совсем уже, свинья такая, меня не стесняется, тем временем думал Нугзар. Во что меня превратил, грязный шакал! Какой позор, второй человек великой державы и чем занимается!

Он делал вид, что не обращает внимания на своего шефа, держал на коленях папку с бумагами, сортировал срочные и те, что могут подождать. Рука маршала между тем вылезала из штанов, вытаскивала вслед за собою большой и местами сильно заскорузлый клетчатый платок, вытирала увлажнившуюся плешь и загривок.

- Ай-ай-ай, - бормотала голова. - Ну, посмотри, Нугзар, что нам предлагает новое поколение. О, московские девчонки, где на свете ты еще найдешь такие вишенки, такие яблочки, такие маленькие дыньки... Можно гордиться такой молодежью, как ты считаешь? А как она перепрыгивает через лужи, ах! Можно только вообразить себе, как она будет подпрыгивать... хм... Ну по смотри, Нугзар! Перестань притворяться, в конце концов!

Генерал-майор отложил папку, вздохнул с притворной укоризной, посмотрел на маршала, как на расшалившегося мальчугана; он знал, что тот любит такие взгляды с его стороны.

- Кто же так поразил твое воображение, Лаврентий? - В такие минуты возбранялось называть всесильного сатрапа по имени-отчеству, а уж тем более по чину: простое, дружеское "Лаврентий" напоминало добрые, старые времена, город-над-Курой, блаженные вакханалии.

- Она остановилась! - вскричал Берия. - Смотрит на часы! Ха-ха-ха, наверное, ёбаря поджидает! Стой, Шевчук! - приказал он своему шоферу, майору госбезопасности.

Тяжелый бронированный "паккард", наводящий ужас на всех постовых Москвы, остановился неподалеку от станции метро "Парк культуры".

Сзади подошел и встал к обочине ЗИС сопровождения. Берия извлек цейсовский бинокль, специально содержащийся в "паккарде" для наблюдения за лучшими представительницами здешних масс.

- Ну, Нугзарка, оцени взглядом знатока!

Генерал-майор пересел на откидное сиденье и посмотрел в щелку сначала без бинокля: метрах в сорока от их машины у газетного стенда стояла тоненькая девушка в довольно шикарной жакетке с большими плечами. Она читала газету и ела мороженое, то есть, как и полагается современному советскому человеку, старалась получить сразу не менее двух удовольствий. В сгущающихся сумерках казалось, что ей лет двадцать, однако сбивала с толку нотная папка, которой она с некоторой детскостью похлопывала себя по коленке.

- Почему так долго не зажигают свет? - возмущенно спросил Берия. - Форменное безобразие, люди топчутся в потемках.

В десяти метрах за правым плечом девушки было метро. У дверей закручивались потоки входящих-выходящих. Ей нужно не больше двух секунд, чтобы исчезнуть, подумал Нугзар. Поворачивается и исчезает, и свинье остается только дрочить, на чем он, конечно, не успокоится, будет искать себе другую и, уж конечно, найдет, но уж хотя бы не эту прелесть. Увы, она не уходит. Стоит, дура, со своим мороженым, как будто ждет, когда он пошлет Шевчука , или... или... даже меня, генерал-майора Ламадзе... скорее всего, меня и пошлет, "не в службу, а в дружбу"... почему меня никто не попросит его убить?..

В последний год ненависть Нугзара к шефу достигла, казалось, уже предельной точки. Он понимал, что время уходит и что Берия никогда не позволит ему подняться на следующую ступеньку, занять более независимое положение в системе. Неожиданно дарованная Сталиным в тяжелый военный год генеральская звезда так и осталась сиять в одиночестве. Да разве в чине дело?

Генерал-майоры в системе иной раз командуют целыми управлениями, осуществляют большой объем работ, получают творческое удовлетворение, накапливают авторитет. Берия, однако, перекрыл ему все пути для роста. Очевидно, он решил это еще тогда, в сорок втором, после памятного ужина у Иосифа Виссарионовича. Крысиным чутьем чувствует опасность. Остановить молодого Ламадзе! Конечно, он мог его просто убрать, как убирал десятки других из своего окружения. Уж кто-кто, а Нугзар-то знал, что Лаврентий любит кончать опасных карьеристов лично, в своем кабинете, неожиданным, в ходе дружеской беседы, выстрелом в висок. Тогда, однако, он не решился таким излюбленным методом избавиться от выдвиженца самого Сталина, а сейчас ему, очевидно, кажется, что и всякая необходимость отпала. Уничтожил Нугзара Ламадзе, максимально приблизив его к себе. Что это за должность: помощник зампредсовмина? Может быть, это человек неслыханного влияния, посвященный во все важнейшие дела государства, а может быть, просто адъютант, холуй, которого за бабами посылают?

Никогда не забывает, скотина, темных пятен в послужном списке Нугзара. Нет-нет да вспомнит "связь с троцкисткой" и то, как спасал эту троцкистку, любимую Нинку Градову, от органов, перепрятывал ее дело из одного шкафа в другой. Половая связь с врагом партии, дорогой товарищ Ламадзе, нередко приводит к идеологической связи. Да я шучу, шучу, хихикает он, ты что, юмора не понимаешь?

А тут еще вся эта история с маршальшей Градовой - и опять эта семейка, какой-то рок! - из этой истории органы явно не вышли победителем; так считает негодяй. Да как же, Лаврентий Павлович, вот же ее подпись на документе, она в наших руках, в любой момент можем задействовать. Ну, Нугзарка, ты опять лезешь в официальщину! Лучше расскажи старому товарищу, как ты ее ебал, как породнился своим концом, можно сказать, с американской разведкой. Фу, даже пот прошибает от таких шуток, Лаврентий. Фу, Нугзар, уж и пошутить нельзя? Что-то у тебя с чувством юмора появились недостатки.

Сам себе Нугзар иногда признавался, что с Вероникой и Тэлавером далеко не все было ясно в 1945 году. Психологический рисунок операции вроде был безупречный, одного только в нем не хватало: русской бабской истерики. Вдруг на второй или третий день после предложения без всяких стенаний и даже с каким-то высокомерием Вероника подписала соглашение о сотрудничестве. Уж не открылась ли жениху красотка, не ведет ли двойную игру, подумал тогда Нугзар, однако руководству своих подозрений не выдал. Во-первых, не хотелось все снова запутывать, снижать ценность такого блестящего дела, как помещение своего человека в постель крупного американского военного специалиста. Во-вторых, было немного жалко Веронику, которая ему где-то по-человечески, ну, как говорится, по большому счету, в общем-то нравилась. Второй посадки она, конечно, уже не выдержала бы. Ну, а если бы просто "закрыли семафор", было бы еще хуже: окончательно бы спилась красавица Москвы.

Все прошло неожиданно гладко. Во-первых, Лаврентий, который поначалу лично курировал операцию, вдруг утратил к ней интерес. Во-вторых, похоже было на то, что вмешались самые крупные чины союзников, чуть ли не сам Эйзенхауэр из Германии через союзническую контрольную комиссию или даже прямо через Жукова обратился к Сталину с просьбой не чинить препятствий женитьбе полковника Тэлавера на вдове дважды Героя Советского Союза. Так или иначе, но Берия перестал спрашивать об этом деле, а на прямые вопросы только отмахивался: делай, мол, как хочешь, не имеет, дескать, большого значения. И вот только тогда, когда голубки улетели в Заокеанию - по последним данным, мирно живут в Нью-Хэвене и ни хрена не имеют общего с государственными секретами, - тогда только маршал начал жутковато шутить насчет половых связей с американской разведкой. Снова этот подлец сделал вилку конем: с одной стороны, мол, дело ерундовое, значит, и не надо поощрять Ламадзе, а с другой, попахивает, мол, слегка, чуточку так смердит самым страшненьким, так что если, мол, плохо будешь соображать, можно и раздуть этот запашок.