Скачано 3718 раз

Скачать книгу в формате e-Book(fb2)

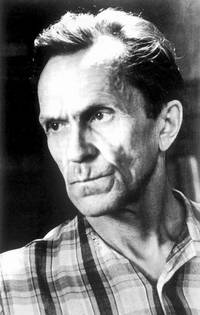

Варлам Шаламов

Вишера. Антироман

Бутырская тюрьма (1929 год)

19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни - первым истинным испытанием в жестких условиях. После сражения с Мережковским в ранней моей юности, после увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1927 года, кипящей Москвы - мне надлежало испытать свои истинные душевные качества.

В наших кругах много говорилось о том, как следует себя держать при аресте. Элементарной нормой был отказ oт показаний, вне зависимости от ситуации - как общее правило морали, вполне в традиции. Так я и поступил, отказавшись от показаний. Допрашивал меня майор Черток, впоследствии получивший орден за борьбу с оппозицией как сторонник Агранова, расстрелянный вместе с Аграновым в 1937 или 1938 году.

Потом я узнал, что так поступили не все, и мои же товарищи смеялись над моей наивностью: "Ведь следователь знает, что ты живешь в общежитии с Игреком, так как же ты в лицо следователю говоришь, что не знаешь и не знал Игрека". Но это обстоятельства, о которых я узнал в 1932 году, после моего возвращения в Москву. В 1929 же году мне казалось всё ясным, всё чистым до конца, до жеста, до интонации.

Следователь Черток направил меня для вразумления в одиночку Бутырской тюрьмы. Здесь, в мужском одиночном корпусе, в №95 я и просидел полтора месяца очень важных в моей жизни.

Здесь была возможность обдумать, продолжить и закончить дискуссию с Мережковским, начатую в школе второй ступени. Здесь была возможность понять навсегда и почувствовать всей шкурой, всей душой, что одиночество - это оптимальное состояние человека. Написаны горы философских трактатов на тему об отчуждении - об истинном праве духовных и душевных качеств человека. Написаны десятки книг о цифровой символике, где цифра единица представляет собой самую важную цифру нашего счета - духовного, технического, поэтического, бытового!

Если лучшая цифра коллектива - два: взаимопомощь, как фактор эволюции, продолжения рода, то уже коллектив из трех человек, трех живых существ, три и больше - вовсе отличается от заветной "двойки". При двойке прощаются все ошибки, улаживаются все споры по тем же причинам, что при тройке возникают. Ребенок, семья, общество, государство. Эти бесконечные споры двоих вовсе не неизбежны, но отнюдь не идеальны.

Идеальная цифра - единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера. Только здесь во взаимной помощи, в проверке и справедливости - допустима двойка. В практической жизни эта двойка - второй человек, а может и не быть (человека).

Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице, - вот о чем я раздумывал в 95-й камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы. Там были прекрасные условия для обдумывания жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму за то, что в поисках нужной формулы моей жизни я очутился один в тюремной камере.

Я принюхивался к лизолу - запах дезинфекции сопровождает меня всю жизнь.

Я не писал там никаких стихов. Я радовался только дню, голубому квадрату окна - с нетерпением ждал, когда уйдет дежурный, чтобы опять ходить и обдумывать свою так удачно начатую жизнь.

Никакой подавленности не было, точно всё это - и цементный пол, и решетки - всё это было давно видено мной, испытано в снах, в мечтах. Всё оказывалось таким же прекрасным, как в моих затаенных сновидениях, и я только радовался.

Нам давали газеты. Если был выходной - "Правду". Вперые в жизни я так солидно (подначитался) прессы.

Заключенный сам убирает парашу, ходит на оправку по тому же звенящему железному коридору, который снят в фильме "Крах" при сцене побега Павловского. Была прогулка в одном из тюремных двориков с "выводным" конвоиром. Книги же давали только (по бумаге), по заявлению. Обход коменданта - комендантом был толстый грузин Адамсон - ежедневный.

Одним из главных моих требований к людям и всегда было соответствие слова и деяния, "что говоришь - сделай" - так меня учили жить. Так я учил жить других. Нет вождей, нет авторитетов. Перед тюрьмой все равны.

Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благосклонна, что тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неразменным рублем дальнейшей жизни.

Мне очень хотелось встреч в тюремной (камере), в свободной обстановке с вождями движения, ибо вожди есть вожди, и было бы хорошо взять у них какое-то ценное моральное качество, которым они, несомненно, обладают. Я почувствую, если не пойму, присутствие этого тайного бога. И по ряду предметов хотел бы скрестить с ними шпагу, поспорить, прояснить кое-что, что было мне не совсем ясно во всем этом троцкистском движении.

Стремление скорее встретиться с вождями движения уравновешивалось возможностью обдумать свою жизнь в камере Бутырской тюрьмы. Именно здесь, в стенах Бутырской тюрьмы, дал я себе какие-то честные слова, какое-то слово, встал под какие-то знамена.

Какие же это были слова?

Главное было соответствие слова и дела. Я не сомневался, даже в тайниках души не сомневался в том, что уже вышел на яркий тюремный свет, пронизывающий насквозь человека.

Способность к самопожертвованию.

Я и сейчас могу заставить себя пройти по горячему железу, и не в рахметовском плане - как раз этот герой меня никогда не увлекал. И не как факир идет - просто (чтобы) сделать физическое движение. Я был тем сапером, который разрезает колючую проволоку. Жертва должна быть достойна цели. Вот об этой-то цели мне хотелось побеседовать где-нибудь в политизоляторе с кем-нибудь постарше. Жертва была - жизнь. Как она будет принята. И как использована.

Физические неудобства классического вида давно уже были для меня предлогом и поводом для душевного подъема. Этот подъем, который я почувствовал в Бутырской тюрьме за все полтора месяца одиночки, не был приподнятостью нервной, которую так часто ощущают при первом аресте. Подъем этот был ровен: я ощущал великое душевное спокойствие. Мне удалось найти ту форму жизни, которая очень проста и в своей простоте отточена опытом поколений русской интеллигенции. Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта - не вполне русская интеллигенция. И в Бутырской тюрьме, и раньше у меня не было преклонения перед идеей движения - тут много было спорного, неясного, путаного. Поведение мое мне отнюдь не казалось романтическим. Просто - достойным, хотя на протяжении многих лет мои старшие товарищи, старшие не по движению, а по судьбе и быту, упрекали (не упрекали, а квалифицировали, что ли) мое поведение как романтизм, тюремный романтизм, романтизм жертвы.

Как раз ничего романтического в моем поведении не было, просто я считал эту форму поведения достойной человека, может быть, единственно достойной в тот миг, в тот год для себя - без предъявления требований вести себя так. Я никого не учил, учил только самого себя. Никого не звал к подражанию. Вся романтика подражательная, хорошо освоенная людьми, меня особенно не привлекала.

В Бутырской тюрьме я выходил на какое-то особенное, определенное место в своей собственной жизни.

За полтора месяца меня вызывали два или три раза на допрос, но я, как и в начале следствия, не давал никаких показаний. Последнюю подпись об окончании следствия дал я в марте, а уже 13 апреля 1929 года пришел пешим этапом в концентрационный лагерь Управления Соловецких лагерей особого назначения в 4-е отделение этого лагеря, расположенное (на Вишере).

Я пришел с приговором - три года концентрационных лагерей особого назначения. По окончании срока дается свидание с родными и высылка в Вологодскую область на пять лет. Я отказался расписаться в том приговоре. Приговор был громовый, оглушительный, неслыханный по тем временам. Агранов и Черток решили не стесняться с "посторонним". Опасен был троцкизм, но еще была опасней "третья сила" - беспартийные знаменщики этого знамени.

Если оппозиция - это комсомольцы, партийцы - свои люди, над их судьбой надо еще подумать: быть может, завтра они вернутся в партии к силе. Тогда чрезмерная жестокость будет обвинением. Но беспартийному надо было, конечно, показать пример истинной мощи пролетарского меча. Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь.

Майор Черток вел мое следствие по статье 58, пункт 10, и 58, пункт 11, - агитация и организация. А в приговоре, в той выписке из протокола Особого совещания, которую мне вручил комендант Бутырской тюрьмы в коридоре тюремном, было сказано: "...осужден как социально опасный элемент". Я приравнивался к ворам, которых тогда судили по этой статье.

С ворами в одном вагоне отправился в лагерь на Урал. Высшие власти просили меня запомнить, что они не намерены со мной считаться как с политическим заключенным, да еще оппозиционером.

Высшая власть рассматривала меня как уголовника. Эта чекистская поэзия коснулась не одного меня.

Следствие было начато и закончено по 58-й статье. А приговор был вынесен по уголовной, как потом у писателя Костерина, которого Берия судил в 1938 году на Колыме как СОЭ. Это - традиция (не) новая.

Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских "амальгам" - самая поначалу распространенная в 1930 году в Вишерских лагерях статья.

Вишера

На каждой станции я просовывал в щель записки: перешлите в Москву, в университет, меня везут в лагерь, везут вместе с уголовниками, протестуйте, добейтесь моего освобождения... перевода к своим. Голодовку было поздно объявлять, меня взяли прямо из 67-й камеры Бутырской тюрьмы, после полуторамесячной одиночки №95 МОКа - мужского одиночного корпуса. В этой одиночке я сидел вместе с Попермейстером, но ушел раньше, чем он.

Приговор - три года концлагеря - был по тем временам жестким. Давали ссылку, политизолятор, но со мной было решено рассчитаться покрепче - показать, где мое место.

Со мной не было никаких вещей, никаких денег - пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона.

Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым...

Подлое мщение, удар в спину Особого совещания, великого мастера пресловутых амальгам. Но я еще мало тогда знал об амальгамах. Через четверть века, через двадцать пять лет, в 1954 году в кабинете районного уполномоченного МВД, когда я устраивался на работу агентом снабжения Решетниковского торфопредприятия, "начальник" просмотрел мои документы - "социально опасный".

- Вор?

- Да вы с ума сошли! Тогда так давали...

- Ну, не знаю, не знаю...

И я едва не был выброшен за порог.

Много раз в жизни я мог оценить пресловутую амальгаму.

В 1937 году в Москве во время второго ареста и следствия на первом же допросе следователя-стажера Романова смутила моя анкета. Пришлось вызвать какого-то полковника, который и разъяснил молодому следователю, что "тогда, в двадцатые годы, давали так, не смущайтесь", и, обращаясь ко мне:

- Вы за что именно арестованы?

- За печатание завещания Ленина.

- Вот-вот. Так и напишите в протоколе и вынесите в меморандум: "Печатал и распространял фальшивку, известную под названием "Завещание Ленина".

И полковник, любезно улыбнувшись, удалился. Было это в январе 1937 года в городе Москве, во Фрунзенской "секции революционной законности", как именовались тогда местные НКВД.

В дневнике Нины Костериной ее отцу дают в 1938-м - СОЭ. Мне этот литер давали в 1929 году. Следствие вели по 58-й (10 и 11), а приговорили как СОЭ, чтоб еще больше унизить - и меня, и товарищей. Преступления Сталина велики безмерно.

И все-таки я не один был в уголовном вагоне с пятьдесят восьмой статьей. Со второй полки глядели на меня добрые серые глаза, крестьянские глаза молодого парня. Терешкин была его фамилия. Это был красноармеец, отказавшийся от службы по религиозным соображениям.

Вагон наш то отцепляли, то прицепляли к поездам, идущим то на север, то на северо-восток. Стояли в Вологде - там в двадцати минутах ходьбы жили мой отец, моя мама. Я не решился бросить записку. Поезд снова пошел к югу, затем в Котлас, на Пермь. Опытным было ясно - мы едем в 4-е отделение УСЛОНа на Вишеру. Конец железнодорожного пути - Соликамск.

Был март, уральский март. В 1929 году в Советском Союзе был только один лагерь - СЛОН - Соловецкие лагеря особого назначения. В 4-е отделение СЛОНа на Вишеру нас и везли.

Соседи мои хвалили вагонных конвоиров. Это хороший конвой, московский. Вот примет лагерный, тот будет похуже.

В Соликамске сгрузились - арестантских вагонов оказалось несколько. Тут было много людей с юга - с Кубани, с Дона, из Грузии. Мы познакомились. "Троцкистов" не было ни одного.

Была даже женщина - зубной врач - по делу "Тихого Дона". Этап был человек сто, чуть побольше.

Всех завели в сводчатый подвал Соликамской городской милиции, в бывшей церкви. Крошечный низкий подвал. А нас 100 человек. Я вошел одним из первых и оказался у окна, застекленного окна на полу, с витой церковной решеткой.

Коротким быстрым ударом ноги мой знакомый по вагону - опытный урка - выбил стекло. Холодный воздух хлынул в подвал.

- Не бойся, - сказал он мне. - Через десять минут здесь будет нечем дышать.

Так и оказалось. В подвале было бело от дыхания, пара, а людей всё вталкивали и вталкивали. Не то что сидеть, стоять было тяжело. Люди проталкивались к двери, к тяжелой двери с "глазком", чтоб подышать. За дверью стоял конвойный и время от времени тыкал в глазок наугад штыком. Удивительным образом никто задет не был.

Начались обмороки, стоны. Мы лежали лицом к разбитому стеклу, нам было немного легче. Мы даже пускали "подышать" других.

Бесконечная ночь кончилась, и дверь в коридор распахнулась.

- Выходи!

"Выгрузка" из подвала на улицу длилась не меньше часа. Мы выходили последними. Туман в подвале уже развеялся, открылся потолок, белый, сводчатый, низкий потолок. На нем крупными буквами углем было написано:

"В этой могиле мы умирали трое суток и всё же не умерли. Крепитесь, товарищи!"

Построили всех без вещей, вещи сложили на телегу. Засверкали штыки. Вперед вышел гибкий рябой начальник конвоя - Щербаков. Помощником был одноглазый Булаков - лицо его было разрублено казацкой шашкой во время гражданской войны.

Этап двинулся. Первый отрезок - километров пятнадцать.

К моему величайшему удивлению, в конвое оказался один знакомый. Я был с ним в 67-й камере Бутырской тюрьмы. Это был Федя Цвирко - начальник какой-то пограничной заставы. Он приехал в отпуск в Москву, напился в "Континентале" и открыл ночью стрельбу из маузера по квадриге Аполлона над Большим театром. Очнулся он в тюремной камере на Лубянке без ремня, со споротыми петлицами, получил три года лагерей и был отправлен в нашем же этапе. Шинель со следами от петлиц была еще на нем. Он уже успел переговорить с конвоем и перейти "на сторону победителя", - он был уже в охране, ехал как "передовой" для подготовки помещения для этапа. Я было сунулся к нему с какой-то просьбой (по Бутыркам я знал его отлично), но встретил такой отсутствующий холодный взгляд, что больше на протяжении многих лет не обращался к нему. Цвирко сделал большую лагерную карьеру - был начальником "командировки" Потьма близ Вижаихи, любимцем Берзина, с ним уехал на Колыму, был там начальником Северного горного управления в тридцатые годы, во второй половине, и вместе с Берзиным был расстрелян.

Идти нам было пять дней - сто с чем-то километров - до Вижаихи, до Управления 4-м отделением СЛОНа.

Уральский апрель - везде ручейки, проталины, горячее жгучее солнце бледную тюремную кожу наших лиц превращало за несколько часов в коричневую, а рты делало синими. "И кривятся в почернелых лицах голубые рты" - это сказал про весенний этап уральский сибиряк.

Идти было не тяжело. Было много привалов, сзади этапа плелись сани-розвальни, в них ехали зубная врачиха и начальник конвоя Щербаков.

Засветло мы подошли к деревне, где нам отвели две избы для ночевок - одна побогаче, обыкновенная северная изба, а другая - сарай с земляным полом, на который была брошена солома.

Весь этап вели мимо Щербакова, и, глядя в лицо каждому, начальник конвоя изрекал:

- В сарай!

- В избу!

- В сарай!

Способ этот - выбирать "на глаз" - очень распространен в лагерях, где только опытный может справиться с отбором. Как отбирают: крестьян - без промаха, блатных - без промаха, грамотных - без промаха.

Старые начальники гордились этой своей "опытностью". В 1930 году близ станции Березники выстраивались огромные этапы, следующие в управление, и вдоль рядов проходил Стуков, начальник Березниковского отделения. Люди были построены в две шеренги. И он просто тыкал пальцем, не спрашивая ничего и почти не глядя, - вот этого, этого, этого, - и без промаха оставлял работяг-крестьян по пятьдесят восьмой.

- Все кулаки, гражданин начальник.

- Горяч еще, молод ты. Кулаки - самый работящий народ... - И усмехался.

Иногда приходилось задавать вопросы.

- А нет ли здесь, - Стуков повышал голос, - нет ли здесь, кто раньше работал в органах?

- В opганax! В органах! - эхом откликался этап. Работавших в органах не находилось.

Вдруг откуда-то сзади протиснулся к Стукову человек в штатском бумажном костюме, белокурый, а может быть черноволосый, и зашептал:

- Я осведомителем работал. Два года.

- Пошел прочь! - сказал Стуков, и осведомитель исчез.

У меня не было "багажа": солдатская шинель и шлем, молодость - всё это было минусом в глазах Щербакова, - я попадал неизменно на глиняный пол сарая.

Приносили кипяток, давали хлеб на завтрак, селедку, ставили парашу. Смеркалось, и все засыпали всегда одинаково страшным арестантским сном с причитаниями, всхлипываниями, визгом, стонами...

Утром выгоняли на поверку и двигались дальше. Первым же утром под матерщину, окрики проволокли перед строем чье-то тело: огромного роста человек лет тридцати пяти, кареглазый, небритый, черноволосый, в домотканой одежде. Подняли на ноги. Его втолкнули в строй.

- Драконы! Драконы! Господи Исусе!

Сектант опустился на колени. Пинок ноги начальника конвоя опрокинул его на снег. Одноглазый и другой - в пенсне, Егоров (потом он оказался Субботиным), стали топтать сектанта ногами; тот выплевывал кровь на снег при тяжелом молчании этапа.

Страницы

целиком следующая